Роль женщины в зеленой экономики. Женщинам – зеленый свет. Гендер - этосоциальный статус, который определяет индивидуальные возможности образования, профессиональной деятельности, доступа к власти, семейной роли и репродуктивного поведения

Текст | Николай ИВАНОВ

Фото | MXgroup

Генеральный директор дальневосточного автомобильного холдинга MXgroup Татьяна Кунченко убеждена, что Дальний Восток может стать регионом опережающего развития. Причем развития, основанного на современных экологических принципах, которые активно пропагандирует президент России Владимир Путин.

Татьяна Ивановна, какие, с вашей точки зрения, приоритеты необходимы в государственных программах развития Дальнего Востока?

Прежде всего я должна сказать: мне как жительнице и уроженке Владивостока очень ценно то, что президент России и Правительство Российской Федерации ставят приоритетной задачей развитие Дальневосточного региона. Это вполне обоснованный выбор приоритета: наш регион обладает уникальным географическим положением, в частности соседством с активно развивающимися странами Азиатско-Тихоокеанского региона, огромными природными богатствами - полезными ископаемыми и возобновляемыми природными ресурсами, такими, как рыба и водные биоресурсы, лес…

Вполне реально в обозримом будущем превратить Дальний Восток в преуспевающий регион, привлекательный для ведения бизнеса. Ключевую роль сыграет пакет налоговых льгот, которые разработаны правительством и должны быть утверждены законодателями, формирование территорий опережающего развития (ТОРов) - сейчас рассматривается, как вы знаете, закон о ТОРах. Кроме того, необходима поддержка наиболее перспективных отраслей экономики Дальневосточного региона - рыбной промышленности; сельского хозяйства; горной промышленности: угольной, горно-металлургической, алмазодобывающей отраслей; лесной и деревообрабатывающей промышленности, электроэнергетики; машиностроения.

Большое значение имеет развитие на Дальнем Востоке автомобилестроения. Это прежде всего проект компании Sollers, одобренный президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Мы, представители автомобильного бизнеса, активно работаем с продукцией этого предприятия. Не менее важно наладить производство и иной машиностроительной продукции: опыт, кадры, заделы, производственные мощности для этого в регионе есть.

И конечно, одна из основополагающих отраслей экономики Дальнего Востока - транспортный комплекс. Дальний Восток - ключевой регион для формирования глобального транспортного коридора через территорию России между странами АТР и Европой. Уже сегодня ведется активное транспортное строительство: строятся новые автомагистрали, строятся и модернизируются железнодорожные магистрали, в частности Транссиб и БАМ, строятся новые аэропорты и морские порты. Но объемы строительства, финансирование этого строительства нуждаются в кардинальном увеличении.

Не могу не сказать о перспективах на Дальнем Востоке такой отрасли XXI века, как туризм. Во всем мире это сейчас одна из самых быстрорастущих сервисных отраслей. И у Дальнего Востока огромные перспективы сформировать сразу несколько туристических кластеров, развивающихся за счет внутреннего и въездного туризма. Такой кластер необходимо создать вокруг Владивостока, Находки и игорной зоны «Приморье».

В советское время Владивосток был закрытым городом, и туризм в Приморском крае не поощрялся, тем более международный. Между тем Владивосток неслучайно называют российским Сан-Франциско. Это город уникальной архитектуры - с легким налетом китайского архитектурного стиля, традиций, культурной атмосферы морского города. Приморский край в целом - это долгое лето (в южных районах края): почти как в Сочи. Но при этом уникальная природа - сопки, лес, океан, в котором комфортно купаться не только летом, но и во второй половине весны и первой половине осени…

Первоначальные шаги по формированию туристического кластера делаются. Большое внимание к Владивостоку позволил обратить саммит АТЭС-2012. Уникальные объекты, построенные к саммиту, привлекают внимание туристов, новые конгрессные и выставочные площадки стали центрами событийного и делового туризма - как российского, так и глобального. Большое значение для региона имеет и создание резиденции президента России на острове Русском.

Приморский край не единственная привлекательная для летнего отдыха, делового, событийного туризма территория в Дальневосточном регионе, которую очень важно открыть для российского и международного туризма.

Программы развития Дальнего Востока включают формирование современной инфраструктуры, финансовой и деловой, и создание других максимально комфортных условий, обращающих на себя внимание инвесторов. Многое в развитии инфраструктуры было сделано в рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке, но это только задел для формирования современной деловой и хозяйственной инфраструктуры в Приморском крае и регионе в целом.

Важно, чтобы результатом реализации программ правительства было не только развитие отраслей экономики, но и улучшение условий жизни дальневосточников, так как развитие экономики - это прежде всего современный кадровый потенциал. Потому важно заняться проблемами финансирования социального развития региона, программами поддержки образования, создания комфортных условий жизни и строительства жилья, развития образования и культуры, здравоохранения и спорта.

Работы очень много - и для федеральной власти, и для региональной, и для муниципальной, и для бизнеса, и для общественных организаций.

- Что нужно для успеха?

Прежде всего системность, то есть, во-первых, формулирование четкого перечня целей и задач развития региона, во-вторых, комплексный характер их реализации. Для этого требуется объединение усилий всех уровней власти, с одной стороны, и институтов бизнеса, а также гражданского общества, с другой.

Системности и объединению усилий способствовало создание «двойного» поста полпреда президента России в ДальФО - заместителя председателя Правительства РФ по Дальнему Востоку. Этот пост занимает Юрий Петрович Трутнев, опытный политик и управленец, работавший как на федеральном, так и на региональном уровнях. Этот пост объединяет в руках одного человека нити управления регионом в рамках президентской и правительственной вертикалей. Большое значение имело также создание федерального Министерства по развитию Дальнего Востока - в последнее время его возглавляет Александр Сергеевич Галушка, ранее крупный предприниматель и сопредседатель «Деловой России». То есть сложностей во взаимопонимании с бизнесом у такого министра не возникает. Большой вклад в комплексное развитие Дальнего Востока вносит губернатор Приморского края Владимир Владимирович Миклушевский, бывший федеральный чиновник, перешедший на региональный уровень первоначально для того, чтобы поднять Дальневосточный федеральный университет. Позднее ему было доверено возглавить регион. Это видный ученый, руководитель с глобальным мышлением, недавно успешно переизбранный на второй губернаторский срок, а также другие главы регионов Дальнего Востока.

Но вопросы системности, слаженности работы федеральных, региональных и муниципальных структур, то есть власти, с одной стороны, и бизнеса плюс общественности, с другой стороны, на дальневосточных территориях с повестки дня не сняты. Особенно это касается вовлечения бизнеса и институтов гражданского общества в реализацию государственных программ, то есть комплексного государственно-частного партнерства в развитии Дальневосточного региона.

- Сегодня в регионе превалирует сырьевое производство…

Да. Это прежде всего добыча руд цветных металлов, алмазов, угольная, лесная промышленность, рыбные промыслы. При этом стоит задача развития перерабатывающих производств. Ведь если речь не идет о дорогостоящем сырье, вполне возможно, что везти такое сырье в европейскую часть страны и, например, в Европу экономически необоснованно.

- Мы это видим, к примеру, по рыбной продукции…

В частности, и не только по ней. Везти продукцию очень дорого, а прилегающие рынки - российских регионов и зарубежные - часто не могут обеспечить необходимых объемов спроса на сырье. Это одно из ключевых препятствий для развития экономики Дальнего Востока.

И здесь возможны два варианта действий - либо снижение транспортных издержек, либо поставка на рынок продукции переработки, которая стоит заведомо дороже сырьевой. Снижение транспортных издержек (с компенсацией стоимости за счет бюджета) необходимо, для того чтобы поставка стала рентабельной. По рыбной продукции, например, другого варианта не вижу. Естественная рентабельность появится только тогда, когда на другой уровень выйдет транспортная доступность региона, либо создание перерабатывающих производств, желательно для выпуска конечной продукции. Ведь продукция переработки стоит существенно дороже сырьевой продукции. Выпускать ее в конечном счете выгоднее.

- Почему же этого в массовом порядке не происходит?

Требуются значительные инвестиции на создание производственных мощностей при, как правило, обычно достаточно длинном для переработки инвестиционном цикле. Причем инвестировать приходится в экономической ситуации, чреватой различными рисками. А также выдерживать налоговое бремя, оказывающееся более высоким для тех, кто занимается переработкой, наукоемкими технологиями: это и НДС, «накручивающийся» с каждой новой стадией переработки, и платежи государству, связанные с приобретением современного, как правило, импортного оборудования, и налоги на заработную плату, которые у переработчиков оказываются выше за счет того, что используется больше специалистов высокой квалификации.

- Какие виды перерабатывающего производства должны развиваться на Дальнем Востоке в первую очередь?

Думаю, прежде всего это производства, связанные с созданием конечной продукции из природных ресурсов, добываемых в регионе, переработкой рыбы, сельскохозяйственной продукции, леса, углеперерабатывающего и углехимического производства.

Замечу, что для развития этих производств государство должно энергичнее бороться с вывозом капитала от сырьевых поставок, создавать условия, чтобы этот капитал вкладывался в России - в те же перерабатывающие производства. Для этого важны как меры по деофшоризации нашей экономики, которые сейчас осуществляются, так и эффективная защита собственности и защита бизнеса от неправомерных действий контролирующих органов и органов власти.

- А также с вывозом самого сырья…

Да. По лесу, например, вполне реально эффективно противостоять экспорту необработанной древесины. Ведь на китайской границе построены десятки заводов для обработки нашего леса. Фактически деньги за дальневосточный лес мы дарим КНР!

Но помимо запрета на вывоз, то есть кнута, должен быть и пряник - привлекательность инвестиций в переработку. Иначе останется имитация переработки, и за границу будет по-прежнему поставляться фактически сырье.

В условиях российского продовольственного эмбарго огромную актуальность приобретает восстановление поставки на отечественный рынок дальневосточной рыбы. Что для этого необходимо?

В советское время государство уделяло особое внимание питанию населения и контролю качества продовольствия. Рыба и морепродукты справедливо считались важнейшей частью рациона, особенно для подрастающего поколения. Такова была политика государства - за счет этого развивалась и экономика рыбной отрасли. Возможно, стоит вернуться к политике в области качества жизни людей. Это создаст важные стимулы и для экономики, в том числе для АПК и рыбного хозяйства. И уже их развитие позволит сформировать новые социальные условия, ведь на Дальнем Востоке рыбная отрасль, как правило, градообразующая и играет ключевую роль в бюджетах регионов, занятости людей.

По улову рыбы Дальневосточный регион занимает первое место в России. И, поскольку развитие рыбной промышленности определяется материально-технической базой и инвестициями, важно поддерживать отрасль на должном уровне - с государственным участием, на основе государственно-частного партнерства.

Кроме того, системы таможенного оформления и налогообложения должны работать таким образом, чтобы рыбакам было выгодно поставлять продукцию на внутренний рынок, а не экспортировать за границу.

- Сейчас выгоднее везти рыбу в соседние страны?

Увы, да. Дальневосточные рыбаки поставлены в такие условия, что им выгоднее перебазироваться в иностранные порты, способствуя развитию рыбной отрасли, например, в соседнем Китае, так как стоимость топлива, оборудования и обслуживания в российских портах в 2–3 раза выше, чем в зарубежных.

Для кардинального изменения ситуации необходимо на федеральном и региональном уровнях решить ряд правовых, организационных, экономических, технических и технологических проблем, используя при этом зарубежный опыт. Так, например, в некоторых странах - лидерах мирового рыбного рынка с собственных рыбаков не взимается плата за рыбные ресурсы, устанавливаются льготные цены на топливо, предоставляются льготные кредиты для строительства судов, осуществляется государственное страхование, финансируются затраты на научные исследования и охрану рыбных ресурсов.

При этом и в рыбной отрасли очень важно развивать перерабатывающие мощности. Вообще переработка должна стать главной целью экономического развития России на ближайшие годы. Для российской экономики очень важно отказаться от безудержной эксплуатации ресурсов, от распродажи недр - беречь их для будущих поколений. И переходить на экологические принципы - принципы так называемой зеленой экономики (ЗЭ). Россия, как и весь мир, пришла к необходимости модернизации экономики таким образом, чтобы помимо экономического роста добиться улучшения условий жизни людей и сейчас, и в будущем. Принципы «зеленой» экономики позволяют сохранять природные богатства в условиях устойчивого развития.

- Какую роль Дальний Восток может сыграть в развитии «зеленой» экономики?

Дальний Восток может сыграть ключевую роль в формировании ЗЭ в России. Для этого надо, чтобы модернизация производства в регионе отвечала принципам охраны окружающей среды и улучшения жизни людей. Здесь можно обратиться к опыту наших ближайших соседей - Южной Кореи, избравшей «зеленый рост» в качестве национальной стратегии.

Переход к ЗЭ должен сопровождаться инвестициями, которые шли бы на предоставление займов и сокращение налогов для бизнеса, использующего чистые технологии, переработку отходов, выделяющему средства на озеленение и очистку воды, почвы, атмосферы, а также на научные исследования в данной области. Если развитие Дальнего Востока пойдет по «зеленому» пути, это будет мощным стимулом для формирования «зеленой» экономики России.

Главная ценность Дальневосточного региона - дикая природа, чистая пресная вода, чистый воздух и живописные природные ландшафты, занимающие миллионы квадратных километров суши и прибрежной акватории. Поэтому сохранение и рациональное использование этого огромного ресурса должно быть приоритетным при модернизации и в процессе инновационного развития Дальнего Востока.

- Какова роль экологических факторов в экономическом развитии?

На мой взгляд, решающая. Техногенный (природоразрушающий) тип экономического развития изживает себя, поскольку человечество приходит к пониманию, что, если продолжать черпать богатства природы, не восстанавливая ее и не оберегая, это может привести к таким разрушительным последствиям, которые уже невозможно будет повернуть вспять.

Сейчас нужно думать о перспективе, о том, что достанется будущим поколениям. Экономическое развитие может быть устойчивым только в том случае, если при этом учитывается экологический фактор. И важно понять это именно сейчас, когда еще есть что восстанавливать и оберегать.

А какова, на ваш взгляд, роль Дальневосточного региона как площадки для выработки современной экологической политики России?

Прежде всего скажу, что необходимость целостной экологической политики в масштабах государства и в масштабах мирового сообщества очевидна. Она направляет человеческую деятельность в соответствии с природой с помощью государства и политических партий, для того чтобы обеспечить сохранение природного экологического равновесия.

Главный приоритет экологической политики - сохранение биоразнообразия и экологического равновесия, от которого зависит физическое и духовное здоровье людей. Сегодня всем государствам мира в астрономические суммы обходится борьба с эпидемиями и антропогенными катастрофами, которых могло бы не быть, если бы люди не разрушали природное равновесие.

Вопросам экологии в последнее время уделяется достаточно много внимания - и в мире, и в нашей стране, что не может не вдохновлять. Еще рано говорить о результатах российских экологических программ - они работают относительно недавно. Однако процесс начат, есть определенные шаги в изменении правовой базы природоохранной деятельности, решаются вопросы ликвидации, утилизации и переработки отходов, ужесточаются санкции за негативное воздействие на окружающую среду.

- Как вы оцениваете активное участие президента в экологических программах?

То, что президент уделяет столько внимания вопросам охраны окружающей среды, живой природы, лично курирует ряд природоохранных программ, задает высокую планку для всех остальных, мотивирует и формирует новое видение экономического развития с учетом экологических факторов.

Владимир Владимирович Путин непосредственно участвует в пяти крупных экологических проектах: «Амурский тигр», «Дальневосточный леопард», «Ирбис - снежный барс», «Белый медведь» и «Белуха - белый кит» и другие. Это значит, экологическое движение в стране и мировое экологическое движение может рассчитывать на государственную поддержку со стороны России, на активное участие в нем одного из мировых лидеров.

- Какую роль в решении экологических проблем должны играть бизнес и политические партии?

Предприятия и организации обязаны проявлять заботу о сохранении и защите окружающей среды. Есть правовые акты, устанавливающие обязанность предприятий учитывать воздействия производственного процесса на окружающую среду, анализировать влияние производственных программ на человека и окружающую среду и устранять возможные вредные последствия.

Но при этом трудно переоценить роль сознательного отношения бизнеса к экологическим проблемам. Помимо социальной ответственности бизнеса, о которой говорится с начала 2000-х годов, сегодня важно обратить внимание на его экологическую ответственность. Инициатива такого рода должна быть выдвинута предпринимательскими организациями различного уровня. И многие приморские компании, в частности наша группа, одними из первых в стране заявили о своем переходе к экологически ответственному ведению бизнеса.

Формируя свою идеологию и программу, политические партии не могут игнорировать экологические проблемы. А популяризация их программ будет способствовать формированию экологического сознания населения. Если же партия побеждает на выборах, она разрабатывает концепцию экологической политики и реализует ее с помощью правовых документов. И деятельность партии «Единая Россия» подтверждает это.

- Какую роль женщины-политики и женщины-предприниматели могут сыграть в экологическом движении?

Экологическое движение не может быть гендерно окрашено. Необходимо, чтобы каждый на своем месте осознавал важность бережного отношения к планете, на которой мы живем, и по мере своих возможностей содействовал экологическому движению. Б

КУНЧЕНКО Татьяна Ивановна , генеральный директор MXgroup. После средней школы работала в Дальневосточном морском пароходстве. Была комсоргом, членом бюро комитета ВЛКСМ пароходства.

По окончании Дальневосточного рыбного института работала в торговле. С начала 1990-х годов занималась бизнесом в области торговли автозапчастями к иномаркам.

Член попечительских советов благотворительных фондов, организатор многих благотворительных акций, таких как «Загляни в глаза ребенку», «Приморье без сирот» и др.

Награждена орденом «Во славу Отечества», академик Международной академии меценатства.

Замужем, имеет дочь, сына и двоих внуков.

В ст. 37 Конституции РФ (1993 г.) записано: “Труд свободен: каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду -- выбирать род деятельности и профессию”. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы.

Казалось бы, возможности приложения трудовых способностей каждого человека расширились, однако в реальной жизни они остаются пока нереализованными.

Развивающаяся рыночная экономика как форма товарно- денежных отношений предполагает свободную конкуренцию и ценообразование. Рынок должен формироваться в интересах прежде всего народа. Все формы собственности должны иметь равные условия для развития. Генри Форд справедливо отметил, что “все зависит от степени планомерности и целесообразности” .

Современный же рынок в России выявил резко выраженную гендерную направленность изменений структуры занятости на рынке труда: сокращение доли женщин во всех отраслях экономики, на рабочих местах, требующих высокого профессионального мастерства и знаний, особенно в сфере интеллектуального

труда, сосредоточение женщин в отраслях с нестабильной и законодательно незащищенной занятостью, в том числе в неформальной экономике.

Гендерная асимметрия резко сместилась “в пользу мужчин” и создала качественно новую ситуацию на рынке труда, занятости и профессий.

В настоящее время в экономике России занято свыше 32 млн женщин, или около половины общей численности занятых. Наиболее высокий уровень занятости имеют женщины в возрасте 30~49 лет, средний возраст работающих женщин составляет 39,5 лет и превышает возраст мужчин на один год.

Работающие женщины имеют более высокий уровень образования по сравнению с работающими мужчинами. Так, например, удельный вес лиц с высшим и средним профессиональным образованием в общей численности работающих женщин составляет 62%, а среди мужчин - 50%. Однако процессы модернизации экономики внесли существенные изменения в структуру занятости женщин.

Состояние экономики является решающим фактором общественной жизни, радикально влияющим на положение мужчин и женщин. Именно в экономике, где произошли существенные количественные и качественные изменения, протекает ярко выраженный процесс дефеминизации, т. е. сокращение количества работающих женщин и, напротив, увеличение числа занятых мужчин.

Данные Всероссийской переписи населения 2002 г. свидетельствуют о том, что абсолютное большинство занятых в экономике женщин, или 95,5%, работают по найму и только 1,1% являются работодателями. Удельный вес занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью среди работающих женщин составил 2,8%, против 3,4% среди мужчин.

Женщины труднее, чем мужчины, адаптируются к рыночным условиям. На менее эффективных государственных предприятиях 60% составляют женщины. Они реже прибегают к вторичной занятости. Дополнительные заработки имеют 11% работающих женщин и 20% мужчин. В связи с рождением детей, выполнением домашних обязанностей конкуренция с мужчинами за рабочие места намного усложняется. Работодатели не затрудняют себя льготами по выплате пособий женщинам - матерям, хотя это и установлено трудовым законодательством. Статистика констатирует, что среди работающих высокие доходы (свыше 3 и более прожиточных минимумов) получает в 2,5 раза больше мужчин, чем женщин .

В реформируемой России женщины были вытеснены в первую очередь из сферы квалифицированного труда - управления, приборостроения, электроники. Даже в традиционно “женских” отраслях, где удельный вес женщин всегда был велик - таких, как финансы, связь, торговля, жилищно-коммунальное хозяйство, - начался процесс замещения женщин мужчинами. И на благополучных, менее подверженных экономическому разрушению предприятиях сферой приложения женского труда стали, как правило, должности, не требующие высокой квалификации: упаковщицы, штамповщицы, секретарши, в то время как мужчины работают операторами станков с программным управлением, мастерами, ремонтниками, т. е. там, где требуется профессиональное образование.

Между тем вытеснение женщин с рынка труда неизбежно ведет к многочисленным негативным последствиям: подрыву возможностей для самореализации личности, снижению среднедушевых доходов и соответственно обеднению семей, а в долгосрочной перспективе - к утере значительной части образованного и высококвалифицированного потенциала трудовых ресурсов, накопленного в предыдущие десятилетия.

Современная женщина столкнулась с нарушениями принципа оплаты труда за счет сокращения используемого женского труда в высокооплачиваемых сферах и высокой дифференциации заработной платы работников по отраслям, а иногда и отдельным предприятиям.

В России средняя заработная плата женщин почти на 1/3 ниже, чем у мужчин. Значительно сократились производства, где женщины в эпоху существования СССР составляли почти

50% (машиностроение, инженерный корпус и др.). Легкая промышленность, где заняты 80% женщин, только начинает возрождаться после тяжелого кризиса. Аппарат управления в этой отрасли, состоявший в доперестроечное время почти на 100% из женщин, также подвергся существенной реорганизации.

Более благоприятные условия для деятельности представительниц слабого пола сохранились в сфере образования, медицине, сфере обслуживания и в социальной сфере, а также при использовании тяжелого физического труда.

Опыт западных стран в области рыночных отношений, к сожалению, мало используется в России. На Западе часто фирмами руководят женщины. При этом отмечено, что в этих фирмах практически нет забастовок, реже бывает банкротство. Женщина-руководитель не ставит себя выше своего коллектива, более общительна, демократична, охотно общается с подчиненными, хорошо информирована о происходящем в компании, вникает во все мелочи производства, кропотливо изучает возникающие проблемы.

Так, в Канаде женщины владеют 1 /3 предприятий мелкого и среднего бизнеса. Канадки-предпринимательницы создали больше рабочих мест, чем 100 крупнейших компаний вместе взятых в 1997 г. . В США женщины являются владельцами 40% всех фирм в стране, на которых занят каждый пятый работающий. Американский женский бизнес организовал 18,5 млн рабочих мест, принося ежегодно 2,3 трлн долларов (США) в экономику страны.

Рынок интеллектуального труда в западных странах также широко открыт для женщин, чья профессия -- журналист, адвокат, брокер, торговец недвижимостью.

В условиях становления рыночных экономических отношений в России женщина стала основной жертвой преобразований. В конце 80-х - начале 90-х гг. XX столетия Институтом социологии АН СССР проводились социологические исследования

отдельных сторон этих отношений: социально-демографический аспект изучался Институтом социально-экономических проблем народонаселения АН СССР, социология политики - Академией общественных наук при ЦК КПСС (социологический центр). Проводились опросы среди населения. Велось также исследование проекта “Женщины и демократизация. Общественное мнение женщин по социально-экономическим вопросам”.

Было установлено, что до 1989 г. у женщин еще сохранялись надежды на повышение уровня жизни, благополучие семьи, формирование новых прав по законодательству. Однако уже начало 90-х характеризуется потерей веры в улучшение условий жизни, четко стала проявляться дискриминация женщин во всех сферах жизни общества. Все это привело к падению уровня социального оптимизма. Наметилось и стало нарастать скептическое отношение к реформам, поскольку налицо были повышение цен, инфляция, снижение жизненного уровня, угроза массовой безработицы, усиление роли теневой экономики, обнищание значительной части населения и отсутствие социальной защищенности.

Имеющиеся различия в социально-экономическом положении мужчин и женщин обусловлены также сохранением в обществе гендерных стереотипов. В частности, существуют два устоявшихся мнения относительно гендерных предпочтений работодателей. Первое связано с тем, что, по мнению работодателей, женская рабочая сила является менее “выгодной” и более затратной. Подобный стереотип, помимо глубоких социокультурных корней, базируется отчасти на действующих сегодня правовых льготах и гарантиях, установленных для работающих женщин. Поэтому часто работодатели предпочтительнее относятся к работникам мужского пола. Второй стереотип основан на том, что, по мнению кадровиков и работодателей, существуют “женские” и “мужские” профессии.

При советской власти женщины гарантированно получали работу от государства, в новых же условиях не все сумели быстро перестроиться, проявить собственную инициативу. Женщины стали концентрироваться главным образом в отраслях с низкой заработной платой. Все больше их ограничивали в профессиональных правах. Иными словами, женщин в России начали вытеснять из общественного производства.

Надо отметить, что у женщин всегда была более ограниченная, по сравнению с противоположным полом, свобода маневра из-за двойной нагрузки и она труднее справляется с конкуренцией на рынке труда.

Достаточно неблагоприятны и прогнозы на перспективу: возможный экономический рост, по оценкам специалистов, потребует увеличения в первую очередь числа мужских рабочих вакансий в сырьевых и обрабатывающих отраслях. А в такой сфере, как образование, где традиционно заняты женщины, ожидается сокращение вследствие продолжающегося демографического спада и уменьшения численности учащейся молодежи, процессов реструктуризации образовательных учреждений.

Программы развития общественных работ в регионах также слабо ориентированы на женщин. Прежде всего в них предусмотрены строительство дорог, благоустройство территорий и менее всего - развитие сферы социальных услуг. Президентская программа повышения квалификации управленческих кадров за рубежом практически ориентирована только на молодых мужчин.

Одной из перспективных сфер, “поддерживающих” женскую занятость в условиях становления рыночных экономических отношений, может стать активно развивающаяся сфера социального обслуживания населения. В настоящее время в России социальные услуги оказывают более 27 тыс. государственных учреждений и служб (различного профиля и назначения). Их возможностями только в 2007 г. воспользовались около 25 млн человек, которых можно отнести к группам социального риска. Среди них в первую очередь люди пожилого возраста и престарелые, инвалиды, женщины и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Однако, несмотря на положительную динамику, сеть учреждений социального обслуживания еще не может удовлетворить потребности населения в полной мере. Стимулирование развития сектора социальных платных услуг, возрождение отечественной легкой, пищевой промышленности могли бы способствовать увеличению занятости женщин.

Незащищенность социально-экономического положения слабого пола обусловлена также несовершенством системы правового регулирования трудовых отношений - отсутствием законодательных норм по отдельным аспектам проблемы, несоблюдением действующего трудового законодательства, особенно частными предпринимателями. Регулирующая роль государства в сфере трудовых отношений в пореформенный период существенно ослабла. В тяжелом положении оказались работающие женщины в период беременности и ухода за малолетним ребенком.

При увольнении в связи с сокращением штата, ликвидацией предприятия права женщин часто не учитываются, допускаются их незаконные увольнения. При найме же на работу преимуществом пользуются мужчины. Частные работодатели отказывают женщинам в предоставлении отпуска по беременности и родам, не оплачивают больничные листы, не заводят на работниц трудовых книжек, нередко вынуждают работать только по устной договоренности. Сплошь и рядом стали допускаться нарушения условий труда, правил техники безопасности. Возрос производственный травматизм.

Социальные гарантии в сфере трудовых отношений, установленные женщинам законодательством, оказались утраченными.

Сложившаяся и обострившаяся дискриминация в отношении женщин в условиях экономических преобразований дает возможность сделать следующие выводы:

- не может быть подлинной демократии при существующей дискриминации части населения в сфере экономики;

- сокращена возможность выбора женщинами жизненного пути, профессиональной карьеры;

- ликвидирована экономическая независимость женщин;

- затруднено формирование партнерских отношений с мужчинами в сфере экономики;

- реальная демократия может основываться на самообеспечении каждой личности за счет собственного труда и собственности, а также широкого доступа к государственным социальным услугам (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, организация отдыха детей и семьи и др.).

- Форд Г. Моя жизнь, мои достижения. - М., 1959. - С. 13.

- Климантова Г. И. Аналитический вестник. № 8 (201). - М., 2003. - С. 8.

- Шведова Н. А. О гендерной модернизации власти //О некоторыхпроблемах методологии гендерной экспертизы законодательства. - М.,2002, -С. 25.

19 ноября 2014 года в Москве состоялся 8-й Международный Форум «Женщины в современной экономике: курс на предпринимательство?», организованный некоммерческим партнерством «Комитет 20» в рамках Всемирной недели предпринимательства, как всегда посвященный самым актуальным вопросам женского предпринимательства и укреплению роли женщин в экономическом развитии страны. Форум прошел в отеле Four Seasons Moscow (гост. Москва, Охотный ряд, дом 2)

Пост-релиз:

В Форуме приняло участие более 130 человек, включая женщин-предпринимателей из 13 регионов России. Этот день также ознаменовался презентацией новой инициативы - Международного дня женского предпринимательства (WED), который теперь будет ежегодно проходить 19 ноября. Форум «Женщины в современной экономике: курс на предпринимательство?», организованный «Комитетом 20», стал первым знаковым событием этой инициативы.

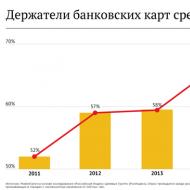

Роль женщин-предпринимателей в российской экономике становится все значительнее. Количество женщин, желающих открыть свой бизнес, за последние два года существенно выросло, что является показателем если и не улучшения бизнес-климата, то, по крайней мере, возрастающей популярности самой идеи предпринимательства в России. И это несмотря на то, что основные барьеры и проблемылежат все в тех же областях, что и несколько лет назад - регулирование, финансирование, обучение и общение предпринимателей между собой, отметила Елена Федяшина, исполнительный директор НП «Комитет 20».

Анна Белова, заместитель Председателя Совета Директоров Центра по развитию Предпринимательства, профессор Высшей Школы Экономики и Председатель совета НП «Комитет 20», отметила, что важно поддерживать не только отдельных предпринимателей, сколько создавать эко-систему и обеспечивать эффективное развитие трех ее важных компонентов - создание предпринимательской культуры, стимулирование людей, которые становятся на путь предпринимательства, и обеспечение им доступности ресурсов. Сегодня в России потенциал женского предпринимательства недооценен, поэтому игрокам рынка и старт-апам важно быстрее своих конкурентов оценивать ситуацию и думать, что можно предложить потребителю.

И все же женщины-предприниматели, в первую очередь, должны и могут рассчитывать только на себя. Некоторые добиваются в своих проектах таких успехов, которые становятся образом построения эффективного предпринимательского бизнеса даже для более опытных западных коллег. И пример удивительной женщины Светланы Преображенской, директора Крестьянско-фермерского хозяйства «НИЛ», тому лучшее доказательство. Начав 20 лет назад с 20 литров молока, сегодня компания производит 200 тонн в день. Весь ассортимент продукции (молоко, сметана, сыры, творог) созданы не только в соответствии с высшими стандартами качества, но и упакованы и презентованы согласно последним требованиям рынка. Добившись успеха в проверенной линейке товаров, «НИЛ» продолжает следить за последними тенденциями и запросами потребителей. Появился спрос на отечественную моцареллу? Значит они изучают технологию ее производства в Италии и начинают делать моцареллу в Калужской области. Когда к ним на ферму приезжает делегация из Швейцарии, то они с удивлением видят, что у нас в России тоже есть сыроварни, которым стоит поучиться даже западным фермерам.

В подтверждение растущей деловой активности женщин на форуме были представлены результаты исследования, которое было проведено осенью 2014 года «Комитетом 20» при поддержке Департамента по развитию малого и среднего бизнеса Минэкономразвития РФ и компании Эксон Мобил Раша.

|

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В России женщинам сложнее вести предпринимательскую деятельность, чем жительницам европейских стран. Если для мужчин большей сложностью оказались административные барьеры, то для женщин-предпринимателей более серьезной проблемой выступала нехватка знаний и опыта ведения бизнеса (40% против 32% у мужчин). Женщины чрезвычайно заинтересованы в коррекции этой ситуации, причем они рассчитывают на помощь государства и предпринимательских объединений. Предпринимательницы считают, что в России нужны дополнительные программы или меры по поддержке бизнеса женщин (52% против 28%). Хотя данные исследования показали, что уровень образования у женщин-предпринимателей выше, чем у мужчин. Так, у 16% предпринимательниц, принимавших участие в опросе, за плечами MBA или кандидатская степень (против 9% мужчин) Чем же отличаются женщины-предприниматели от мужчин? В первую очередь - смелостью и оптимизмом. Российские женщины настроены более позитивно и конструктивно, чем мужчины. Их оценки предпринимательского климата в России в целом существенно выше оценок, данных предпринимателями-мужчинами. Это касается как оценок климата по стране, так и в регионе ведения бизнеса. Среди женщин-предпринимателей оказалось больше тех, кто в ближайшей перспективе намерен оставить бизнес без изменений, сохранив оборот примерно на том же уровне (28% против 20% мужчин). С его полной версией можно ознакомиться на сайте |

По словам Елены Федяшиной, исполнительного директора НП «Комитет 20» , данные исследования, посвященного оценке предпринимательского климата страны, а также эффективности мер, направленных на поддержку малого и среднего бизнеса, как раз подчеркивают те наблюдения, с которыми Комитет сталкивается в ходе работы над их менторской программой. С ростом деловой активности, растет также спрос на предпринимательское образование - а в это, в первую очередь, обмен опытом, получение наставнических советов от менторов, имеющих значительный опыт управления крупными компаниями и проектами.

Поэтому в этот же день «Комитет 20» провел экспертно-консультационную Менторинг-сессию, организованную по просьбам региональных участниц, в ходе которой члены «Комитета 20», опытные предприниматели, приглашенные эксперты провели мастер—классы и ответили на вопросы предпринимателей на темы: IT-технологии для развития бизнеса, изменения налогового законодательства в 2015 году, работа с людьми.

Что же делать, если есть идеи, энергия и опыт, но недостаточно средств на их реализацию? К счастью, сегодня в России существуют и эффективно реализуются программы содействия бизнесу как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Алексей Шестоперов, заместитель директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России рассказал о направлениях государственной поддержки женского предпринимательства: «С 2005 года Минэкономразвития России реализует масштабную программу поддержки малого и среднего предпринимательства с ежегодным финансированием в размере около 20 млрд. рублей. Предусмотрено свыше 40 мероприятий, направленных на решение адресных проблем, с которыми сталкивается бизнес на разных стадиях своего развития. За счет программы во всех регионах страны предприниматели имеют возможность получить субсидию на развитие бизнеса, привлечь микрозайм или гарантию по кредиту, обратиться за консультацией в специализированные центры поддержки предпринимательства, стать резидентом бизнес-инкубатора или технопарка. Важно подчеркнуть, что субъекты женского предпринимательства могут участвовать в реализуемых мероприятиях без каких-либо ограничений. Уже сейчас активность женщин - предпринимателей очень высока. В среднем около 35% микрозаймов в рамках деятельности, созданных по программе микрофинансовых организаций в 2013 году, предоставлены женщинам. В этот же период около 40% субъектов малого предпринимательства, получивших гранты на начало собственного дела, были учреждены женщинами. Необходимо подчеркнуть, что в среднесрочной перспективе реализация программы будет продолжена. При этом Минэкономразвития России готово прислушиваться к любым пожеланиям и предложениям со стороны женского предпринимательского сообщества в целях расширения приоритетов программы».

Однако, сегодняшние реалии ставят перед предпринимателями жесткие задачи по созданию и сохранению бизнеса. Что же можно сделать, невзирая на объективные факторы? Как показало обсуждение экспертов - настоящий предприниматель может сделать довольно много.

Основные советы от участников дискуссии про жизнь в эпоху перемен Светланы Балановой (IBS ), Марины Малыхиной (MAGRAM Market Research ), Станислава Костяшкина (Continent Express ), Игоря Николаева (ФБК), Елены Тарасенко (Turner Group ), Раисы Деминой (Велком) и Алены Поповой (Startup Women ) могут взять на вооружение не только женщины-предприниматели, но и мужчины.

|

КУРС ПО ВЫЖИВАНИЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В 2015 ГОДУ

|

Если трудности не убивают предпринимателя, то они делают его сильнее. Самое главное, что беспокоит бизнес в России - нечеткое понимание будущего. Настоящему предпринимателю очень важно видеть свой бизнес в долгосрочной перспективе. Поэтому для него важно понимать правила игры и знать, что они не поменяются, тем более задним числом.

Динамичный сектор женского бизнеса можно считать реальной движущей силой казахстанской экономики.

Вопросы, касающиеся участия женщин в реализации «зеленых» проектов в экономике, бизнесе и социальной жизни, обсуждены на II Международном форуме «Энергия будущего: женщины, бизнес и глобальная экономика». Встреча в рамках выставки «ЭКСПО-2017» была организована Библиотекой Первого Президента – Лидера нации, международной организацией Expo&Women, коалицией за «зеленую» экономику и развитие G-global при поддержке общественных организаций и коммерческих компаний.

Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании форума заместитель директора Библиотеки Первого Президента Амерхан Рахимжанов, в Казахстане гендерным вопросам уделяется большое внимание. Однако такие форумы позволяют более полно увидеть всю картину участия женского бизнеса в развитии страны.

– Здесь, на форуме, мы можем увидеть успехи и потенциал представительниц прекрасного пола в реализации «зеленых» проектов и социальных программ, – отметил он. – Женщины Казахстана сыграли выдающуюся роль в укреплении экономики страны. Как отмечал Президент республики, в сложное время становления независимости они бережно хранили домашний уют, поддерживали мужчин, укрепляли в них силу духа и крепкую волю. Брались за любую работу, показывая пример сильной половине человечества.

Амерхан Рахимжанов подчеркнул, что динамичный сектор женского предпринимательства стал реальной движущей силой казахстанской экономики. При этом большинство отечественных бизнесвумен прошли все ступени развития бизнеса – от «челночной» торговли до создания предприятий, выпускающих высококачественную продукцию на экспорт.

Значимую роль женщин в развитии экономической и политической составляющих жизни страны отметила и заместитель директора Библиотеки Первого Президента Ботагоз Каипова.

– В этом форуме участвуют представительницы прекрасного пола, которые занимают активную позицию в общественной жизни, – обратила внимание она. – Социологами доказано, что если во власти порядка 50–60% женщин, то многие вопросы, важные для становления и развития государства, решаются успешно.

Говоря о том, что форум посвящен проблемам внедрения «зеленых» технологий и участию женщин в этом процессе, Ботагоз Каипова выделила еще один важный аспект: здание, в котором проходит встреча, по сути, тоже является воплощением «зеленых» технологий.

– Здание в форме ока – архитектурное решение, предложенное Главой государства, – рассказала она. – Центром комплекса является атриум. Благодаря особенностям строения – прозрачной крыше из специального стекла – помещение посредством солнечной энергии обеспечивается освещением и обогревом.

Кроме того, Ботагоз Каипова подчеркнула большую роль женщин-предпринимательниц в продвижении идей и стратегий устойчивого развития.

– Президент в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорит о том, что для дальнейшего развития и движения вперед необходимо менять отношение к миру, – отметила она. – Мы уже сталкиваемся с ситуацией, когда новшества, которые вызывали восторг еще вчера, сегодня устаревают. То же самое касается не только знаний, но и экономики. Глава государства подчеркивает: многие профессии уйдут в небытие, нужно быть готовыми к тому, чтобы оперативно, мобильно, динамично находить область применения своим знаниям. И здесь как никогда важна гибкость мышления и ответственность, присущие именно женщинам.

Эту точку зрения поддержал и глава офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо.

– Общество, которое продвигает женщин как экономически, так и политически, является сильным обществом, – считает он. – ОБСЕ активно призывает правительства всех государств-участников поддерживать гендерное равенство.

По его словам, тема развития «зеленой» экономики требует нестандартных подходов и большой энергии. И в авангарде таких идей идут именно женщины, хорошо понимающие необходимость сохранения природы и продвигающие экологически безопасные форматы бизнеса.

– Я бы сказал, что истинная энергия будущего – это именно женщины, – заявил Дьердь Сабо. – Их неиссякаемая энергичность и высокая ответственность – вот что позволяет развивать идеи «зеленой» экономики.

Участники сессии обсудили роль женщин в решении глобальных вопросов изменения климата, подчеркнули необходимость уменьшения загрязнения окружающей среды.

На площадке Второго

Евразийского женского форума состоялась стратегическая сессия «Женщины за энергию будущего». Модератором дискуссии стала статс-секретарь, заместитель

Министра энергетики Российской Федерации Анастасия

Бондаренко

.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Куратор мероприятия - заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной

политике и природопользованию Ирина Гехт

.Гехт

Ирина Альфредовна

представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области

О вкладе казахстанских женщин в развитие энергии будущего и «зеленой» экономики рассказала председатель правления Объединения юридических лиц «Коалиция за «зеленую» экономику» и развитие «G-Global», член Совета по переходу к «зеленой» экономике при Президенте Республики Казахстан Салтанат Рахимбекова .

Участники сессии обсудили роль женщин в решении глобальных вопросов изменения климата, подчеркнули необходимость уменьшения загрязнения окружающей среды, перехода к новым источникам энергии. Рассматривались также достижения женщин в сфере альтернативной энергетики и «зеленой» экономики, вклад женщин в развитие высокотехнологичных секторов экономики и использование ресурсосберегающих технологий.

По итогам мероприятия Ирина Гехт подчеркнула, что совершенствование способов использования энергетических и других природных ресурсов – необходимость, с которой сегодня столкнулось человечество. Роль женщин в развитии «зеленой» экономики и альтернативной энергетики особенно значима. Как правило, именно женщинам присуще повышенное чувство социальной ответственности, они осознают, что с производством и использованием энергии связаны не только острые экологические проблемы, но и социальные. Женщины всего мира могут объединить усилия, чтобы сохранить планету для будущих поколений, уверена сенатор.

По ее словам, эта сессия - знак преемственности в развитии темы «зеленой» экономики и энергетики. Ирина Гехт напомнила, что в 2017 г. в рамках ЭКСПО-2017 состоялся Форум «Женщины за энергию будущего». Парламентарий лично принимала участие в этом мероприятии, которое проводилось в Республике Казахстан.

Сенатор отметила, что достижение устойчивого энергетического и экологического развития на базе «зеленой» экономики возможно при обеспечении рационального использования природных ресурсов, предотвращения загрязнения окружающей среды и повышения использования альтернативных источников энергии.

По мнению Ирины Гехт , актуальность этой темы демонстрирует и то, что в последнее время появился ряд авторитетных площадок, на которых обсуждается вклад женщин в формирование новой экологической модели и укрепление экологической безопасности. Она напомнила, что в 2015 г. под патронатом Совета Федерации прошел Первый Евразийский женский форум, в рамках которого состоялась дискуссия на тему «Женщины в меняющейся экономике: новые возможности и вызовы». В итоговом документе форума была отмечена важность повышения роли женщин в развитии высокотехнологичных отраслей экономики, необходимость всестороннего участия в социально ориентированном устойчивом развитии, охране окружающей среды.

В заседании приняли участие делегаты Второго Евразийского форума, представители министерств и ведомств РФ, эксперты международных организаций.