Прямые материальные. Анализ прямых материальных затрат. Прямые материальные затраты

К прямым расходам относятся:

Материальные затраты на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг); на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке у налогоплательщика, то есть материальные затраты, определяемые в соответствии с пп. 1 и 4 п. 1 ст. 254 НК РФ;

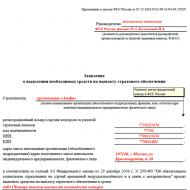

Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы единого социального налога и расходы на

обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

Амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

Налогоплательщику предоставлено право самостоятельно определять в учетной политике для целей налогообложения перечень прямых расходов.

Материальные расходы

К материальным расходам согласно пп. 1 п. 1 ст. 254 НК РФ относятся затраты налогоплательщика на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг).

К материальным расходам на основании пп. 2 п. 1 ст. 254 НК РФ также относятся расходы на приобретение материалов, используемых:

Для упаковки и иной подготовки, произведенных и (или) реализуемых товаров (включая предпродажную подготовку);

На другие производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели).

Упаковка продукции представляет собой средство или комплекс средств, обеспечивающий защиту продукции от повреждений или потерь, а окружающую среду от загрязнений. В затраты на упаковку продукции входит фактическая стоимость материалов (оберточной бумаги, пакетов, клея, шпагата, гвоздей, стружки, опилок, соломы, проволоки и т.п.), потребленных при упаковке товаров, плата за услуги сторонних организаций по упаковке товаров.

Расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, другого имущества, не являющихся амортизируемым имуществом, в налоговом учете относятся к материальным расходам в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ. В том случае, если указанное имущество является амортизируемым, то есть его стоимость составляет более 20 000 руб. и срок службы превышает 12 месяцев, то затраты на его приобретение относятся на расходы, учитываемые в целях налогообложения, посредством начисления амортизации в порядке, предусмотренном ст. 259 НК РФ.

Затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергшихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергшихся дополнительной обработке у налогоплательщика, согласно пп. 4 п. 1 ст. 254 НК РФ, также относятся к материальным расходам. Если налогоплательщик осуществляет затраты на приобретение комплектующих изделий, не подвергшихся монтажу, и (или) полуфабрикатов, не подвергшихся дополнительной обработке у налогоплательщика, то в этом случае речь может идти либо о приобретении амортизируемого имущества, либо о приобретении товара.

В соответствии с пп.

5 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты на приобретение топлива, воды и энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, выработку (в том числе самим налогоплательщиком для производственных нужд) всех видов энергии, отопление зданий, а также расходы на трансформацию и передачу энергии. Указанные расходы должны быть обоснованы технологическим процессом. Перерасход электроэнергии, превышение норм потребления воды, не обусловленные технологическим процессом, следует считать экономически не оправданными. При этом необходимо учитывать, что нормы расхода электроэнергии, потребления воды, расхода топлива для каждого технологического процесса налогоплательщик вправе определить самостоятельно, за исключением случаев, когда такие нормы установлены актами законодательства либо нормативно-правовыми актами. Основанием для учета такого рода хозяйственных операций служат договоры со снабжающими организациями, либо документы, отражающие поставку соответствующих ресурсов.

К материальным расходам согласно пп. 6 п. 1 ст. 254 НК РФ также относятся затраты налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика. При этом к работам (услугам) производственного характера относятся выполнение отдельных операций по производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль соблюдения установленных технологических процессов, техническое обслуживание основных средств и другие подобные работы.

К работам (услугам) производственного характера также относятся транспортные услуги сторонних организаций (включая индивидуальных предпринимателей) и структурных подразделений самой организации по перевозкам грузов внутри организации, так называемое

"внутризаводское перемещение грузов", и расходы по доставке готовой продукции в соответствии с условиями договоров (контрактов).

Согласно пп. 7 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств и иного имущества природоохранного назначения.

К материальным расходам для целей налогообложения приравниваются:

Расходы на рекультивацию земель и иные природоохранные мероприятия, если иное не установлено ст. 261 НК РФ (пп. 1 п. 7 ст. 254 НК РФ);

Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке материально-производственных запасов в пределах норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (пп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировке (естественная убыль) материально-производственных запасов обусловлены физико-химическими характеристиками этих ценностей. Поскольку такие потери возникают объективно в процессе торгово-производственной деятельности, их нормируют. Нормы убыли устанавливают в процентном отношении к стоимости или к натуральным показателям отдельных видов товаров. Пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2002 г. N 814 "О Порядке утверждения норм естественной убыли при хранении и транспортировке товарно-материальных ценностей" установлено, что нормы естественной убыли, применяемые для определения допустимой величины безвозвратных потерь от недостачи и (или) порчи материально-производственных запасов, разрабатываются с учетом технологических условий их хранения и транспортировки, климатического и сезонного факторов, влияющих на их естественную убыль, и подлежат пересмотру по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет;

Технологические потери при производстве и (или) транспортировке (пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ). Из Письма Минфина России от 2 сентября 2003 г. N 04-02-05/1/85 следует, что натуральные показатели, характеризующие технологические потери, возникающие при ведении конкретного технологического процесса, должны быть обоснованы и документально подтверждены. При этом технологические потери учитываются в уменьшение налоговой базы в составе оценки стоимости материальных расходов, переданных в производство. Исходя из особенностей технологического процесса организация определяет норматив образования отходов каждого конкретного вида сырья или материалов, используемых в производстве. Документом, подтверждающим технологические потери, является технологическая карта производства. Унифицированной формы такого документа нет, поэтому организация должна самостоятельно разработать форму данного документа и утвердить ее в учетной политике. При этом документ должен иметь все необходимые реквизиты, перечисленные в п. 2 ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".

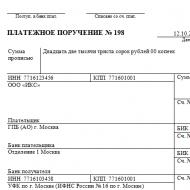

В соответствии с п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета сумм налогов, подлежащих вычету либо включаемых в расходы в соответствии с НК РФ), включая комиссионные вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, ввозные таможенные пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением этих ценностей.

Налогоплательщик в качестве сырья, запасных частей, комплектующих, полуфабрикатов и иных материальных расходов может использовать продукцию собственного производства, а также результаты работ или услуги собственного производства (п. 4 ст. 254 НК РФ). В этом случае оценка такой продукции, работ или услуг собственного производства производится в соответствии

со ст. 319 НК РФ.

Пунктом 3 ст. 254 НК РФ установлен порядок списания стоимости тары. Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-производственными запасами, включена в цену этих ценностей, то из общей суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с материально-производственными запасами, включается в сумму расходов на их приобретение. Отнесение тары к возвратной или невозвратной должно быть определено условиями договора (контракта) на приобретение материально-производственных запасов.

В соответствии с п. 5 ст. 254 НК РФ сумма материальных расходов текущего месяца уменьшается на стоимость остатков материально-производственных запасов, переданных в производство, но не использованных в производстве на конец месяца. Оценка таких материально-производственных запасов должна соответствовать их оценке при списании.

Пунктом 6 ст. 254 НК РФ предусмотрено, что "сумма материальных расходов уменьшается на стоимость возвратных отходов".

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья (материалов), полуфабрикатов, теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в

процессе производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), частично утратившие потребительские качества исходных ресурсов (химические или физические свойства) и в силу этого используемые с повышенными расходами (пониженным выходом продукции) или не используемые по прямому назначению.

Не относятся к возвратным отходам остатки материально-производственных запасов, которые согласно установленной технологии передаются в другие цеха, подразделения в качестве полноценного сырья, материала для производства других видов продукции (работ, услуг). Не относится к расходам также попутная (сопряженная) продукция.

Методы оценки сырья и материалов при их списании в производство установлены п. 8 ст.

По стоимости единицы запасов;

По средней стоимости;

По стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО);

По стоимости последних по времени приобретения (метод ЛИФО).

Что касается торговли, то в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ списание стоимости покупных товаров на реализацию допускается по методам ФИФО и ЛИФО, по средней стоимости, по стоимости единицы товара.

Следует обратить внимание, что в соответствии с п. 1 ст. 319 НК РФ материалы и полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к незавершенному производству при условии, что они подверглись обработке.

Расходы на оплату труда

В расходы налогоплательщика на оплату труда согласно ст. 255 НК РФ включаются:

Любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах;

Стимулирующие начисления и надбавки;

Компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда;

Премии и единовременные поощрительные начисления;

А также расходы, связанные с содержанием этих работников, предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами.

Для отнесения расходов налогоплательщика на оплату труда важно, чтобы эти положения были закреплены в трудовых договорах (контрактах) и (или) коллективных договорах работников, а также в положении организации о фонде оплаты труда и других документах.

Перечень выплат, включаемых в расходы на оплату труда, приведенный в ст. 255 НК РФ, является открытым, так как п. 25 этой статьи установлено, что в расходы на оплату труда включаются "другие виды расходов, произведенных в пользу работников, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором". При этом необходимо учитывать, что согласно ст. 252 НК РФ в целях определения налогооблагаемой прибыли налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов, за исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ.

Статья 270 НК РФ сужает расходы на оплату труда, учитываемые в целях налогообложения прибыли, на ряд выплат, произведенных в пользу работников. Приведем перечень этих выплат в виде выдержки из ст. 270 НК РФ (п. п. 22 - 29):

"22) в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений;

23) в виде сумм материальной помощи работникам (в том числе для первоначального взноса на приобретение и (или) строительство жилья, на полное или частичное погашение кредита, предоставленного на приобретение и (или) строительство жилья, беспроцентных или льготных ссуд на улучшение жилищных условий, обзаведение домашним хозяйством и иные социальные потребности);

24) на оплату дополнительно предоставляемых по коллективному договору (сверх предусмотренных действующим законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим детей;

25) в виде надбавок к пенсиям, единовременных пособий уходящим на пенсию ветеранам труда, доходов (дивидендов, процентов) по акциям или вкладам трудового коллектива организации, компенсационных начислений в связи с повышением цен, производимых сверх размеров индексации доходов по решениям Правительства Российской Федерации, компенсаций удорожания стоимости питания в столовых, буфетах или профилакториях либо предоставления его по льготным ценам или бесплатно (за исключением специального питания для отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных действующим законодательством, и за исключением случаев, когда бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;

26) на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами;

27) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам (тарифам) (ниже рыночных цен) товаров (работ, услуг) работникам;

28) на оплату ценовых разниц при реализации по льготным ценам продукции подсобных хозяйств для организации общественного питания;

29) на оплату путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, подписки, не относящейся к подписке на нормативно-техническую и иную используемую в производственных целях литературу, и на оплату товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в пользу работников".

Итак, выплаты, указанные в п. п. 22 - 29 ст. 270 НК РФ, не могут быть приняты в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль организаций даже в случаях, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором.

Сделанным выводом можно было бы "поставить точку", если бы перечень выплат, не учитываемых при исчислении налога на прибыль, был закрытым. Но из п. п. 29 и 49 ст. 270 НК РФ следует, что этот перечень является открытым. Возникает явное противоречие между ст. ст. 255 и 270 НК РФ. В этой связи организация может применить п. 7 ст. 3 НК РФ, из которого следует, что все неустранимые сомнения, противоречия и неясности законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. Таким образом, не учитываются для целей налогообложения прибыли только расходы, прямо поименованные в ст. 270 НК РФ.

В состав расходов на оплату труда включаются расходы на обязательное и добровольное страхование работников по договорам, заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Наиболее важным моментом, определенным п. 16 ст. 255 НК РФ, является ограничение по размеру страховых взносов, включаемых в расходы организации для целей налогообложения. Совокупная сумма платежей (взносов) работодателей, выплачиваемая по договорам долгосрочного страхования жизни, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитывается в целях налогообложения в размере, не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда.

Ни в одной из статей НК РФ нет разделения прямых расходов на оплату труда производственного и прочего персонала при формировании незавершенного производства, следовательно, все расходы на оплату труда нужно учитывать в рамках ст. 255 НК РФ. Однако если в трудовых договорах или должностных инструкциях предусмотреть, к производственному или прочему персоналу относится работник, то при формировании незавершенного производства можно будет разделить расходы на оплату труда.

Одним из важных моментов при исчислении налога на прибыль является разделение произведенных затрат на прямые и косвенные. Анализ прямых материальных затрат особенно актуален для учреждений, прибегающих в своем учете к методу начисления. Для иных организаций, отдавших предпочтение кассовому методу, подразделять расходы по их признакам на косвенные и прямые и отражать имеющиеся данные по затратам на производство и реализацию в декларации по налогу на прибыль нет необходимости.

Допускается группировка затрат на основании нескольких признаков: по видам, по месту возникновения, и учитывая их роль в производственном процессе. Распределение расходов на прямые и косвенные имеет значение при определении итоговой себестоимости продукции.

При классификации прямых и косвенных расходов руководствуются необходимостью отнесения прямых затрат непосредственно к производственному циклу. Если ресурсы невозможно классифицировать как неотъемлемую часть производства, то такие расходы можно отнести к косвенным.

Все нюансы учета прямых расходов по отношению к производственным учреждениям и организациям, работающим в сфере услуг, отражены в ст. 318 НК РФ. Изложенные в ст. 320 НК РФ условия предназначены для предприятий торговой направленности.

Какие статьи включают в себя прямые расходы

На основании положений ст. 318 НК РФ, прямые затраты включают в себя следующие статьи:

- закуп сырья/материалов;

- оплата труда персоналу и отчисления во внебюджетные фонды;

- начисленная амортизация по отношению использующимся в производственных процессах или при оказании услуг основным средствам;

- приобретение прочих комплектующих изделий.

Перечисленный вид расходов считается базовым. Однако в российском законодательстве отсутствует четкое определение прямых затрат. Поэтому организации вправе подкорректировать состав этих расходов, учитывая особенности собственной деятельности. Проведенные действия следует отразить в учетной политике с приложением списка прямых расходов, которые будут выступать в этом качестве в учете в течение более 2-х налоговых периодов. По рекомендациям Минфина, перечень используемых прямых расходов должен максимально сблизить учеты налоговый и бухгалтерский.

Чиновники ФНС напоминают, что отнесение полученных в ходе деятельности расходов к определенному виду затрат должно иметь разумное экономическое обоснование. Косвенными можно считать лишь те расходы, отнести которые к прямым не предоставляется возможности.

Учет прямых затрат

Существует определенное правило, по которому проводится учет прямых затрат на производство: производственные прямые расходы при исчислении налога на прибыль учитываются в той части, которая непосредственно относится к реализованным товарам или оказанным услугам. Остальные суммы прямых расходов можно отнести как к незавершенному производству, так и учесть их при последующей отгрузке продукции со склада. Таким образом не происходит списание прямых расходов, не относящихся к отгруженной продукции налогового (отчетного) периода, что влияет на итоговую сумму образовавшегося налога.

При составлении бух. проводок прямые расходы принято учитывать на сч. 20, а также сч. 23. Образование этих затрат отражается следующими записями:

Дт 20 (23) ― Кт 02, 10, 60, 68, 69, 70.

По кредиту учитываются источники образования прямых расходов.

В организациях, работающих в сфере торговли, прямые расходы отражаются по счету 41 «Готовая продукция» и относятся на себестоимость. К прямым затратам относятся приобретенные товары, предназначенные для дальнейшей перепродажи, а также транспортные расходы. Транспортные расходы в данном случае учитываются в части затрат на доставку товара до склада покупателя. Прочие транспортные расходы можно отнести к косвенным.

Состав косвенных расходов

Прочие затраты, возникающие в процессе хозяйственной деятельности субъекта и не относящиеся к прямым, классифицируются как косвенные. Их общая сумма входит в состав затрат текущего периода. Исключение составляют внереализационные расходы, которые учитываются отдельной строкой.

Прочие затраты, возникающие в процессе хозяйственной деятельности субъекта и не относящиеся к прямым, классифицируются как косвенные. Их общая сумма входит в состав затрат текущего периода. Исключение составляют внереализационные расходы, которые учитываются отдельной строкой.

Косвенные расходы могут быть связаны с производством продукции (оказанием услуг), но конкретно отнести всю их сумму на затраты по определенному виду товаров (услуги) не удается. По этой причине косвенные расходы распределяются пропорционально. Здесь учитываются общехозяйственные и прочие общепроизводственные расходы.

При определении косвенных расходов организации ориентируются на закрепленный в учетной политике список прямых затрат. Все прочие, кроме внереализационных, допускается отнести к косвенным.

Налогоплательщикам более выгодно иметь в своем составе как можно больше косвенных расходов, так как допускается их полное списание в налоговом (отчетном) периоде. В то время как прямые затраты можно учесть лишь частично, в зависимости от реализованного товара (оказанных услуг), остатка продукции на складе и незавершенного производства. Увеличение расходов в сторону косвенных позволяет полностью учитывать их, экономя на налоговых платежах.

Для организаций, оказывающих услуги, существует возможность все проводимые затраты относить к косвенным. Но это право им тоже следует закрепить в учетной политике предприятия. По мнению Минфина, предприятия, занятые выполнением определенных видов работ, полностью квалифицировать свои расходы как косвенные не вправе.

Не все косвенные расходы при списании подчиняются общему правилу:

- Расходы на НИОКР учитываются в том периоде, когда они были завершены.

- Расходы на добровольное страхование учитываются в том периоде, когда имелся факт перечисления денежных средств в фонды.

Косвенные расходы в торговых организациях ― это содержание помещений (в том числе оплата коммунальных услуг), представительские расходы, оплата труда, затраты на прочие налоги и сборы. Сюда можно отнести и транспортные расходы, если они напрямую не связаны с доставкой товара покупателям.

Отражение косвенных расходов

В бух. учете при формировании косвенных расходов используются следующие счета в зависимости от вида деятельности фирмы:

- сч. 25 «Вспомогательное производство»;

- сч. 26 «Основное производство»;

- сч. 44 «Расходы на продажу».

Бухгалтреские проводки выглядят следующим образом:

Дт 25 (26, 44) ― Кт 02, 10, 60, 68, 69, 70, 76,

где Кт ―источник образования затрат.

Материалы, сырье, комплектующие относятся к прямым затратам, т.е. к затратам, которые можно напрямую отнести на себестоимость определенного вида продукции.

Некоторые затраты напрямую зависят от объема реализации, другие напрямую не зависят, более или менее постоянны, соответственно, описание может быть построено либо в виде данных о расходе материалов на единицу и стоимости материалов (для переменных затрат), либо в виде расхода за единицу времени.

Заработная плата

При определении расходов на персонал, следует исходить из запланированного штатного расписания. Однако, помимо перечня сотрудников, должны быть учтены следующие факторы:

· структура зарплаты, присутствие сдельной оплаты или премиальных выплат, зависящих от объема продаж;

· изменение численности персонала на разных этапах проекта;

· социальные льготы и иные затраты на персонал, приравниваемые к оплате труда (например, компенсации за питание или проезд);

· наличие ЕСН или добровольного страхования (пенсионного, медицинского).

Общепроизводственные расходы

К общепроизводственным относятся расходы, которые связаны с поддержанием производства и обслуживанием техники. К таким расходам могут быть отнесены следующие статьи затрат:

· зарплата рабочих и служащих вспомогательных подразделений (обычно, зарплата полностью учитывается в персонале проекта, но полезно дать детализацию по группам персонала, разделив его на основной производственный, вспомогательный производственный, административный и коммерческий);

· вспомогательные материальные расходы (коммунальные услуги, удаление отходов);

· расходы на содержание и техническое обслуживание оборудования;

· аренда производственных помещений;

· транспортные расходы;

· налоги, относимые на себестоимость;

Амортизация

Амортизация в проекте определяется на основании данных о приобретенных активах и сроках их полезного использования. Поскольку суммы амортизации вычисляются в финансовой модели проекта, можно не включать в описание текущих затрат обоснование этих сумм. Тем не менее, сама амортизация всегда должна быть выделена в составе текущих затрат и себестоимости отдельной строкой, так как в процессе финансового анализа проекта часто требуется отделять суммы амортизации от других текущих издержек.

Административные расходы

Административные расходы – затраты на организацию и управление предприятием. В основном, относятся к категории постоянных затрат и включают следующие статьи:

· зарплата административного персонала;

· связь и командировочные расходы;

· средства оргтехники и канцелярия;

· аренда административных помещений;

· текущие платежи за землю;

· страхование имущества;

· расходы на защиту окружающей среды;

· консультационные услуги и исследования;

· лицензионные платежи.

Коммерческие расходы

Коммерческие расходы – расходы на организацию сбыта. К ним относятся:

· зарплата коммерческого персонала;

· агентские выплаты;

· транспортные расходы, связанные с доставкой готовой продукции;

· потери при доставке.

Следует проконтролировать увязку размера коммерческих расходов, учтенных в бюджете проекта, с планом маркетинговых мероприятий, описанном ранее в бизнес-плане.

Затраты на обслуживание долга

Проценты по кредитам, а также лизинговые платежи, включаются в состав текущих расходов. Как и амортизация, эти затраты вычисляются в рамках финансовой модели проекта.

Однако, в финансовом плане должны быть в явном виде указаны характеристики финансирования, положенные в основу расчетов, а суммы этих затрат следует привести в структуре текущих затрат отдельной строкой.

Источники финансирования

Раздел должен содержать следующую информацию:

· общая потребность в финансировании;

· предполагаемая структура источников финансирования;

· размер собственных средств (которые будут вложены в проект инициатором проекта и его акционерами/участниками);

· возможность внесения дополнительного (резервного) финансирования инициатором проекта или иными участниками проекта;

· предполагаемые варианты лизингового финансирования;

· предполагаемый размер и форма кредитования;

· предполагаемый график предоставления, обслуживания и возврата долга банком и возможные варианты выхода банка из уставного капитала (если предполагается соответствующее финансирование);

· предложения по контролю банка за ходом реализации проекта и целевым использованием средств (например, возможность передачи в залог акций инициатора проекта или его основных акционеров; выделение финансирования в виде траншей; представительство банка в Совете директоров; раздельный учет операций по проекту от текущей деятельности; перевод расчетных счетов проекта в банк; использование резервных счетов расходов и авторизация платежей; мониторинг выполнения графика реализации проекта и т.д.);

· размер, форма и условия (в том числе, предварительные) предоставления финансирования иными участниками проекта (если рассматривается такая возможность).

Планируемый бюджет

Планируемый бюджет проекта должен основываться на финансовой модели, требования к которой приведены в Приложении 1 к настоящим рекомендациям. Эта финансовая модель должна учитывать все статьи доходов и затрат, упомянутые в бизнес-плане.

Как правило, в основной текст бизнес-плана достаточно вынести три ключевых финансовых отчета:

· отчет о движении денежных средств;

· отчет о прибылях и убытках;

· баланс;

а также отдельные финансовые показатели, характеризующие деятельность компании в течение реализации проекта.

Бюджет должен сопровождаться указанием тех условий и допусков, при которых проводилось финансовое моделирование. Условия, выбор которых осуществлялся экспертом желательно обосновать. Общий список вопросов, раскрываемых в отношении принципов построения финансовой модели, выглядит так:

· учтенные налоги, с указанием ставки;

· использованные при моделировании упрощения в сфере учета, налогообложения, прогнозирования (если были сделаны специальные упрощения в данном проекте);

· уровень инфляции (должен быть спрогнозирован всегда, даже если расчет ведется в постоянных ценах);

· принцип построения модели – в постоянных ценах или с учетом инфляции.

Рекомендованной формой прогнозирования в финансовой модели является построение прогнозов с использованием инфляции. Однако, для проектов с небольшой долей заемного капитала, можно считать достаточно корректным выполнение расчетов в постоянных ценах, с учетом этого при вычислении показателей эффективности.

Наибольший удельный вес в себестоимости промышленной продукции занимают прямые материальные затраты, т.е. те которые прямо относятся на себестоимость конкретных изделий, т.е. затраты на сырье и материалы.

Прямые материальные затраты на производство продукции зависят от:

1. объема производства товарной продукции,

2. структуры товарной продукции,

3. уровня затрат на единицу продукции.

Уровень затрат на единицу продукции зависит от:

1. расхода сырья и материалов на единицу продукции,

2. средней стоимости единицы сырья и материалов.

Расход сырья и материалов на единицу продукции зависит от:

1. прогрессивности норм расхода материалов,

2. изменения норм расхода,

3. качества сырья и материалов,

4. замены одного материала другим,

5. изменения рецептуры сырья,

6. техники, технологии и организации производства,

7. квалификации работников,

8. отходов и потерь сырья и материалов,

Средняя стоимость единицы сырья и материалов зависит от:

1. цены приобретения, которая в свою очередь зависит от инфляционных процессов, рынка сырья, качества сырья.

2. Рецептуры сырья,

3. Заготовительных расходов,

4. Транспортных расходов, которые в свою очередь зависят от расстояния перевозки, вида транспорта и тарифов на услуги транспорта.

∆МЗ = (Ц 1 -Ц 0)× УР 1

Если на предприятии имеются покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, то нужно определить, насколько выгодна для предприятия кооперация. Минимизации затрат и увеличению прибыли содействую во многом обоснование выбора между собственным производством и приобретением комплектующих деталей, запасных частей, полуфабрикатов и т.д.

Для решения проблемы «производить или покупать» может быть использован принцип взаимосвязи объема, себестоимости и прибыли.

Для окончательного принятия решения нужно учитывать такие факторы, как мощность предприятия,

качество продукции, колебания объемов, создание или сокращение рабочих мест и т.д.

31. Анализ заработной платы производственных рабочих и отчислений на социальные нужды.

32. Анализ комплексных расходов.

В себестоимости продукции (работ, услуг) расходы на обслуживание и управление занимают значительный удельный вес. Эти расходы называются комплексными, так как они состоят из нескольких экономических элементов. Выделяют несколько групп комплексных расходов:

– расходы, связанные с работой оборудования и освоением техники. Они входят в состав цеховых расходов либо отражаются отдельно (расходы по обслуживанию и экс-плуатации оборудования);

– цеховые расходы (общепроизводственные);

– общехозяйственные расходы;

– внепроизводственные расходы.

Основными задачами анализа комплексных расходов являются:

– контроль за исполнением сметы расходов;

– выявление причин отклонения от сметы;

– определение путей снижения расходов.

На отклонение сметы комплексных расходов оказывают влияние;

– нарушение сметы расходов;

– изменение объема и структуры производства.

Анализ начинают с изучения исполнения сметы, т.е. определяют отклонение по каждой статье расхода и общую сумму отклонений. С этой целью рассматривают плановые и фактические суммы по каждой статье расхода, выявляют снижение или перерасход. Не по всякой статье уменьшение (увеличение) фактических расходов представляет собой реальную экономию. Превышение сметы по статье «Испытания, опыты, исследования» не означает фактического перерасхода, чаще всего это приводит к экономии, образующейся в результате использования новых способов обработки материалов.

Наряду с абсолютным отклонением по статьям расхода и в целом определяют и относительное отклонение, но только по условно-переменным статьям, расходам.

Для того чтобы определить количественное влияние факторов на изменение сметы комплексных расходов, необходимо все расходы разделить на две группы: условно-постоян-ные и условно-переменные. По каждой группе определить общую сумму расходов.

К условно-постоянным относят: амортизацию, аренду, ссуду, содержание помещений, общехозяйственные расходы, зарплату в цехе персонала (по обслуживанию). Условно-по-стоянные расходы практически не изменяются с изменением объема выпуска на весь объем, но изменяются на единицу в зависимости, обратной изменению объема.

К условно-переменным относят: сырье, материалы, зарплату вспомогательных рабочих, возмещение износа инструмента, текущий ремонт, некоторые расходы по эксплуатации транспорта. Это статьи, величина которых меняется под влиянием объема выпуска пропорционально общему объему выпуска, но практически являются неизменными на единицу продукции.

Однако не всегда это изменение идет прямо пропорционально. Рост объема производства несколько обгоняет рост переменных расходов на объем выпуска, так как при большом объеме производства появляется возможность замены по отдельным видам переменных затрат, и наоборот.

Затем плановую величину условно-переменных затрат необходимо откорректировать на процент выполнения плана по объему выпуска продукции (плановую величину условно-переменных расходов умножить на процент выполнения плана и разделить на сто процентов). Условно-постоянные расходы не корректируются.

Сравнивая пересчитанные суммы расходов (с учетом изменения выполнения плана по объему выпуска) с плановыми суммами расходов (постоянных и переменных), определяем отклонения, образовавшиеся вследствие изменения объема производства. Вычитая из отчетных (фактических) постоянных и переменных расходов суммы расходов, пересчитанные на фактический выпуск, получим отклонения, образовавшиеся вследствие нарушения сметы (структуры производства).

По результатам проведенных расчетов необходимо сделать выводы, выяснить причины отклонений и определить резервы.

Использование сметы по расходам произошло с отклонением от плана: по переменным расходам имела место экономия, по постоянным – перерасход.

Это недопустимая сумма перерасхода. Необходимо разобраться в причинах перерасхода, которые имеют место по постоянным расходам, и наметить меры к недопущению отклонений в будущем.

Сумма амортизации зависит от количества машин и оборудования, их структуры, нормы амортизации и стоимости. Стоимость может измениться вследствие переоценки и приобретения более дорогостоящих машин.

Эксплуатационные расходы изменяются вследствие количества эксплуатируемых объектов, времени их работы и удельных расходов на один машино-час работы.

Затраты на капитальный, текущий, профилактический ремонт изменяются вследствие изменения объема ремонтных работ, их сложности, степени изношенности основных фон-дов, стоимости материалов, запасных частей и т.д.

Сумма расходов по внутреннему перемещению грузов зависит от вида транспортных средств, полноты их использования.

Цеховые и общехозяйственные расходы занимают значительный удельный вес в структуре себестоимости. Для анализа используются данные аналитического бухгалтерского учета. По каждой статье определяют абсолютное отклонение и причины возникновения этих изменений.

Уровень влияния расходов на обслуживание и управление производством на себестоимость товарной продукции зависит от степени выполнения программы выпуска продукции, работ, услуг.

Условно-переменные расходы корректируются на процент выполнения плана по производству продукции, полученный результат сравниваем с фактической суммой расхода. Изменение суммы накладных расходов за счет экономии (перерасхода) можно рассчитать так:

±НР = ∑расходов по факту – (Vпл * на процент выполнения плана + Спл)

Изменение накладных расходов за счет объема производства продукции можно определить путем умножения плановой суммы переменных расходов на процент выполнения плана и разделить на сто процентов:

±НР = (Vпл x %±V) * 100%

где ±НР – изменение накладных расходов,

Vпл – плановая сумма переменных расходов,

%±V – процент перевыполнения (недовыполнения) плана по выпуску продукции,

Спл – плановая величина постоянных затрат.

В процессе анализа комплексных расходов в целом должны быть выявлены причины изменения расходов. Невыполнение намеченных мероприятий по улучшению условий труда, подготовке и переподготовке кадров, обучению, внедрению инноваций, технологий обеспечивает экономию расходов, но наносит хозяйствующему субъекту больший ущерб, чем полученная экономия.

В процессе анализа должны быть выявлены причины перерасхода затрат. Перерасход необходимо рассматривать как неиспользованные резервы снижения себестоимости.

Элементы производственных затрат

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов использовано, и эти затраты всегда соотносятся с конкретными задачами и целями. Такими задачами могут быть производство продукта, функционирование отдела, оказание услуг, для которых желательно определить величину использованных ресурсов в денежном выражении.

Некоторые затраты можно прямо, непосредственно и экономично отнести на отдельный вид продукции или партию продукции. Это прямые затраты .

Другие затраты нельзя прямо, непосредственно и экономично отнести на конкретную продукцию. Это непрямые, или косвенные , расходы. Их распределяют по изделиям согласно выбранной методике.

В прямые материальные затраты включаются затраты сырья и основных материалов. Прямые материальные затраты – это материалы, которые становятся частью готовой продукции, их стоимость прямо и экономично относятся на определенное изделие. Затраты на материалы, которые требуются для производственного процесса, но не становятся частью готового продукта, учитываются как вспомогательные и называются непрямыми материальными затратами . Затраты на вспомогательные материалы включаются в общепроизводственные расходы.

Каждая организация исходя из специфики производственного процесса самостоятельно решает, какие материалы относить к основным и рассматривать как прямые затраты, а какие – к вспомогательным и включать в состав общепроизводственных расходов.

Расходы отчетного периода отражаются при расчете прибыли от основной деятельности в отчете о прибылях и убытках. Формула исчисления показателей прибыли будет такой:

Выручка _ Производственная себестоимость = Валовая

от реализации реализованной продукции прибыль;

Валовая _ Коммерческие и административные = Прибыль от основной

прибыль расходы деятельности

В некоторых случаях при рассмотрении затрат и определении себестоимости единицы продукции прямые трудовые затраты объединяют с общепроизводственными расходами, образуя группу добавленных затрат (затрат на обработку).

2.5 Понятия “место возникновения затрат”, “носитель затрат”, “объект затрат”, “центр затрат”

На предприятиях управление затратами осуществляется не только по- предприятию в целом, но и более детально - по центрам ответственности. Центр ответственности - это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит ответственное лицо, принимающее решения. Управление затратами по центрам ответственности осуществляется преимущественно на крупных децентрализованных предприятиях и нацелено на удовлетворение потребностей внутрифирменного управления.

С позиции управления затратами деление предприятия на центры ответственности позволяет:

Использовать специфические методы управления затратами с учетом особенностей деятельности каждого подразделения предприятия;

Увязать управление затратами с организационной структурой предприятия

Децентрализовать управление затратами, осуществляя его на всех уровнях управления;

Установить ответственных за возникновение затрат, выручки, прибыли. Характерные особенности системы управления затратами по центрам:.

ответственности заключаются в следующем:

Определение области полномочий и ответственности каждого менеджера: менеджер отвечает только за те показатели, которые он может контролировать;

Персонализация документов внутренней отчетности;

Участие менеджеров центров ответственности в подготовке отчетов за прошедший период и планов (бюджетов) на предстоящий период.

Выбор способа деления предприятия на центры ответственности определяется спецификой конкретной ситуации, при этом необходимо учитывать следующие требования:

В каждом центре ответственности должен быть показатель для измерения объема деятельности и база для распределения расходов;

Во главе каждого центра должно быть ответственное лицо - менеджер;

Необходимо четко определить сферу полномочий и ответственности менеджера каждого центра ответственности;

Степень детализации должна быть достаточной для анализа, но не избы точной, чтобы ведение учета не было чересчур трудоемким;

Желательно, чтобы для любого вида затрат предприятия существовал такой центр затрат, для которого данные затраты являются прямыми;

Поскольку деление предприятия на центры ответственности сильно влияет на мотивацию руководителей соответствующих центров, необходимо учитывать социально-психологические факторы.

Деление предприятия на центры ответственности взаимосвязано с организационной структурой предприятия: на предприятиях с линейно- функциональной структурой центрами ответственности будут линейные и функциональные подразделения; на предприятиях с дивизиональной структурой - дивизионы; на предприятиях с матричной структурой - либо линейные и функциональные подразделения, либо проекты.

Центр затрат - это подразделение, руководитель которого отвечает только за затраты (например, производственный цех, конструкторское бюро и др.). Центры затрат могут входить в состав других более крупных центров ответственности (любого типа). Центры затрат можно разбить на центры регулируемых, произвольных (частично регулируемых) и слабо регулируемых затрат (рис. 3, 4).

Для центра регулируемых затрат Гибкий бюджет показывает, какими должны быть затраты на единицу выпуска, а так- же суммарные затраты при различных объемах выпуска. Менеджер центра регулируемых затрат отвечает прежде всего за минимизацию затрат на единицу выпуска, так что деятельность его оценивается путем сопоставления плановых (нормативных) и фактических затрат на единицу продукции.

Для центра произвольных затрат не существует оптимального соотношения между затратами и результатами деятельности: фиксированная величина затрат для таких центров устанавливается по решению руководства предприятия в период разработки плана (бюджета) в зависимости от задач, поставленных перед такими центрами на предстоящий период (рис. 3). Примерами центров произвольных (слабо регулируемых) затрат могут служить конструкторское бюро, отдел маркетинга. Менеджеры центров произвольных затрат отвечают за соблюдение бюджета, а также за качественные показатели работы.

Центр выручки - например, отдел сбыта (рис. 5). Взаимосвязи между затратами на функционирование такого центра и значением выручки практически нет, поэтому основным контролируемым показателем является выручка, а также определяющие ее показатели: объем сбыта в натуральном выражении, цены, структура реализации (соотношение между различными видами реализуемой продукции).

Центр прибыли - это подразделение, руководитель которого отвечает

как за затраты, так и за прибыли, например, предприятия в составе, крупного объединения (рис. 6). Менеджер центра прибыли контролирует: цены, объем производства и реализации, а также затраты, поэтому основным контролируемым показателем является прибыль.

Управление центром прибыли осуществляют при помощи операционного бюджета, форма которого напоминает отчет о прибылях и убытках, а также отчета об исполнении бюджета. Центр прибыли может, в свою очередь, состоять из нескольких центров затрат. Например, предприятие, входящее в состав объединения. в свою очередь состоит из цехов и подразделений.

Центр инвестиций - это подразделение, руководитель которого отвечает не только за выручку и зарплаты, но и за капиталовложения (рис. 7). Примером может служить дочернее предприятие, имеющее право инвестировать собственную прибыль. Цель центра инвестиций - не только получение максимальной прибыли, как в случае центра прибыли, но и достижение максимальной рентабельности вложенного капитала, максимальной доходности инвестиций, увеличение акционерной стоимости.

Управление затратами центра инвестиций осуществляют при помощи операционного бюджета, отчета о его исполнении, а также баланса и отчета о денежных потоках. На первых этапах существования центров инвестиций - во время пред инвестиционной и инвестиционной фазы - важное - значение имеют также календарно-сетевой график этапов и график капиталовложений.

Оценка эффективности функционирования центров инвестиций осуществляется путем расчета аналитических показателей: традиционных (рентабельность капиталовложений, окупаемость вложенного капитала) и дисконтированием денежных потоков (внутренняя норма рентабельности, чистая приведенная стоимость). Центры инвестиций широко используются в сильно диверсифицированных компаниях.

В составе основных. центров ответственности выделяют центры, от- носящиеся к материальным запасам, участки и цехи основного производства, управленческие и сбытовые центры. Центры ответственности, относящиеся к материальным запасам, включают снабжение и складское хозяйство. Участки и цехи основного производства охватывают технологический процесс изготовления продукции. К управленческим относятся центры ответственности, осуществляющие функции управления предприятием, например, администрация, плановый, финансовый отделы. Сбытовые центры ответственности решают задачи маркетинга и сбыта продукции предприятия

Вспомогательные центры ответственности участвуют в производстве косвенно, оказывая услуги, выполняя работы или изготавливая продукцию, предназначенную не для потребителя, а для основных центров ответственности. Затраты вспомогательных центров ответственности невозможно напрямую отнести на себестоимость, поэтому их сначала распределяют по основным центрам, а уже потом в составе суммарных затрат основных центров включают в себестоимость.

В составе вспомогательных центров ответственности выделяют общезаводские и обслуживающие процесс производства. Общезаводские центры обслуживают все подразделения предприятия (например, объекты социальной сферы, административно-хозяйственный отдел). Центры, обслуживающие процесс производства, занимаются оказанием услуг только: для нужд основного производства (например, отдел технического контроля, ремонтный цех, инструментальная мастерская).

После того как ответственность за издержки четко определена в организационном порядке, по каждому элементу затрат в пределах каждой из сфер ответственности обеспечивается информация двух видов.

1. Для каждого составляющего элемента затрат, ответственность за который несет конкретный менеджер, определяется нормативная или допустимая величина затрат. Эти исходные данные используются и для других целей, но в первую очередь для контроля издержек по центрам ответственности.

2. По центрам ответственности собираются и сообщаются сведения о фактических издержках. Сравнение фактических затрат с допустимыми позволяет ответственному менеджеру оперативно планировать и контролировать работу на своем участке производства.

Для снижения затрат большое значение имеет бухгалтерский учёт и анализ затрат по центрам затрат и по центрам ответственности. Центр затрат – это объект отнесения затрат, где аккумулируются затраты, связанные с одной или несколькими функциями и определёнными видами деятельности. Центр ответственности – организационное подразделение, возглавляемое менеджером, ответственным за величину затрат.

Анализ отчётных данных по центрам затрат позволяет сделать заключение о том, в каком центре ответственности и на сколько высоки издержки и чем это вызвано.Центр затрат - это подразделение, руководитель которого отвечает пюлько за затраты (например, производственный цех, конструкторское бюро и др.). Центры затрат могут входить в состав других более крупных центров ответственности (любого типа). Центры затрат можно разбить на центры регулируемых, произвольных (частично регулируемых) и слабо регулируемых затрат).

Для центра регулируемых затрат существует оптимальное соотношение между затратами и выпуском. Например, у производственного цеха существуют нормы расхода материалов, нормативная трудоемкость единицы продукции и т. д., а суммарные затраты на материалы и оплату труда определяются путем умножения нормативных затрат на единицу продукции и на запланированный объем выпуска. Поэтому управление затратами таких центров осуществляют при помощи гибких бюджетов. Гибкий бюджет показывает, какими должны быть затраты на единицу выпуска, а так- же суммарные затраты при различных объемах выпуска.

Центр выручки - это подразделение, руководитель которого отвечает только за выручку, но не за затраты, например, отдел сбыта. Взаимосвязи между затратами на функционирование такого центра и значением выручки практически нет, поэтому основным контролируемым показателем является выручка, а также определяющие ее показатели: объем сбыта в натуральном выражении, цены, структура реализации (соотношение между различными видами реализуемой продукции).

Центр прибыли - это подразделение, руководитель которого отвечает как за затраты, так и за прибыли, например, предприятия в составе, крупного объединения. Менеджер центра прибыли контролирует: цены, объем производства и реализации, а также затраты, поэтому основным контролируемым показателем является прибыль. Центр инвестиций - это подразделение, руководитель которого отвечает не только за выручку и зарплаты, но и за капиталовложения

Определение издержек по центрам ответственности является непростой задачей. Особенно трудно определить ответственность за издержки в таких сферах, как эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, контроль качества, методы производства, календарное планирование и транспортировка грузов.