Использование ресурсов и развитие человеческого потенциала кратко. Человеческий потенциал организации. Физические качества человека

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

Информационных технологий, механики и оптики

Факультет: Институт международного бизнеса и права

Кафедра: Таможенного дела и логистики

Практическая работа

На тему: «Трудовые ресурсы и человеческий потенциал Российской Федерации»

Работу выполнила: студентка группы №»2440

Путрова Виктория Михайловна

Введение

1. Трудовые ресурсы: общие понятия

1.1 Трудовые ресурсы

2 Человеческий и трудовой потенциал

3 Рабочая сила

1.4 Формирование и использование трудовых ресурсов

5 Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов

Развитие трудовых ресурсов в Современной России

Статистика экономически активного и неактивного населения Российской Федерации на 2014 год.

Динамика численности населения Российской Федерации

Информация об уровне образования населения Российской Федерации

Сравнительная характеристика образованности населения Российской Федерации и ведущих стран мира

1 Образование США

2 Образование в Германии

3Образование в Великобритании

Избыток и дефицит специалистов в различных отраслях

1 Избыток специалистов

2 Дефицит специалистов

Заключение

Использованная литература

Введение

Труд является основным условием жизни людей и важнейшим источником богатства общества. Благодаря трудовой деятельности человека средства производства приводятся в движение и способствуют воплощению в жизнь заранее определенных целей общества и отдельных его членов.

Труд - это вклад в процесс производства, осуществляемый людьми в форме непосредственного расходования умственных и физических усилий. Совокупность умственных и физических способностей человека, его способность к труду называется рабочей силой.

В условиях рыночных отношений “способность к труду” делает рабочую силу товаром. Этот товар отличается следующими признаками: · создает стоимость большую, чем он стоит; · без его привлечения невозможно осуществлять любое производство; · от него во многом зависит эффективность использования основных и оборотных средств.

Сфера труда - важная и многоплановая область экономической и социальной жизни общества. Она охватывает как рынок рабочей силы, так и непосредственное использование трудовых ресурсов в общественном производстве. На рынке труда получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том числе величина заработной платы, условия труда, возможность получения образования, профессионального роста и гарантии занятости. Рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости, ее основных структурах (отраслевой, профессионально - квалификационной, демографической), то есть в общественном разделении труда, а также мобильность рабочей силы, масштабы и динамику безработицы.

Не менее важным компонентом сферы труда является кадровая работа на предприятиях (фирмах), мотивация труда и трудовые отношения. Именно на микроуровне происходит непосредственное использование трудовых ресурсов страны, осуществляется их вклад в экономический рост в качестве экономического ресурса и фактора производства.

В современной России вопрос изучения рынка труда, его особенностей и специфики приобретает особую значимость в условиях противоречивости экономической активности. В ходе исследования данной проблемы фигурируют такие понятия как: трудовые ресурсы, экономически активное и неактивное население, занятость, безработица и другие.

Целью моей работы является оценить динамику прироста и сокращения

населения Российской Федерации (в том числе за счет рождаемости, смертности и

миграции рабочей силы), уровень образованности населения Российской Федерации,

сравнить эти показатели с ведущими странами мира, а также оценить потребность

экономики Российской Федерации в специалистах и выявить их избыток.

.

Трудовые ресурсы: общие понятия

1 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы представляют собой трудоспособную часть населения страны, которая в силу психофизиологических и интеллектуальных качеств способна производить материальные блага или услуги. К трудовым ресурсам относятся люди как занятые в экономике, так и не занятые, но способные трудиться.

Необходимые для осуществления полезной деятельности психофизиологические и интеллектуальные качества человека зависят от возраста, который выступает своего рода критерием, позволяющим выделить из всего населения собственно трудовые Д ресурсы. Согласно сложившейся статистической практике трудовые ресурсы состоят из трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте и работающих в экономике страны граждан моложе и старше трудоспособного возраста.

В настоящее время в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации нижней границей трудоспособного возраста считается 16 лет, а верхней, определяемой правом на получение пенсии, - 54 года для женщин и 59 лет для мужчин. Однако для некоторых видов профессиональной деятельности, связанных с высокими психофизиологическими нагрузками на организм человека, пенсионная планка заметно ниже - на 5-10, а то и более лет. Это касается производств с неблагоприятными, тяжелыми условиями труда (например, добыча угля, выплавка металла и др.), а также тех профессиональных занятий, где с годами утрачивается возможность поддерживать нужную «трудовую форму» (например, балет). В реальной жизни многие из «льготных пенсионеров» продолжают трудиться в прежнем качестве или на другой работе и поэтому остаются в составе трудовых ресурсов. Неработающие исключаются из их состава.

Численность трудовых ресурсов составляют две категории населения: 1) лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов I и II групп, а также неработающих лиц, получивших пенсию на льготных условиях), 2) занятое в производстве население вне пределов трудоспособного возраста (то есть работающие подростки до 16 лет и работающие пенсионеры). Таким образом, трудовыми ресурсами считаются как экономически активная часть населения России, так и фактически занятые в производстве работники. Экономически активное население - группа людей, способных участвовать в производстве материальных ценностей и оказании услуг. К экономически активному населению причисляют как занятых работников, так и безработных. Занятое население - часть жителей страны, вовлеченных в производственную и непроизводственную деятельность. Возрастные границы для трудоспособного населения имеют подвижный характер и изменяются в зависимости от социальных условий и тенденций экономического развития в стране. В настоящее время в России трудоспособным населением считаются женщины от 16 до 55 лет, мужчины от 16 до 60 лет.

Итак, численность трудовых ресурсов (Т) можно определить следующим

образом:

Т=Ртр-Ринв+Рпен+Рмол

где Ртр - численность населения в трудоспособном возрасте;

Ринв - численность неработающего населения того же возраста, считающегося, согласно установленным государством, правовым нормам, нетрудоспособным (инвалиды 1-11 групп и лица льготных пенсионных возрастов); Рпен - работающие лица пенсионного возраста; Рмол- работающие подростки до 16 лет.

Статус в занятости определяется для той части трудовых ресурсов, которая участвует в общественно полезной деятельности. К ней относится как группа людей, которые предлагают рабочую силу для производства товаров и услуг с целью получения дохода, так и та группа населения, которая участвует в общественно полезной деятельности, не приносящей прямого денежного дохода, либо приносящей доход, непосредственно не связанный с производством товаров и услуг. В первую группу входят граждане, занятые в государственном секторе экономики, в кооперативах, в частном секторе. Во вторую группу входят учащиеся с отрывом от производства, служащие Российской Армии.

Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и услуг, составляет экономически активное население (рабочую силу). Его численность измеряется по отношению к определенному периоду и включает занятых и безработных. К занятым в составе экономически активного населения относятся лица обоего пола в возрасте 16 лет и старше, а также лица младших возрастов, которые в рассматриваемый период: (а) выполняли работу по найму за вознаграждение (на условиях полного либо неполного рабочего времени), а также иную приносящую доход работу (самостоятельно или у отдельных граждан); (б) временно отсутствовали на работе из-за болезни, травмы, отпуска, выходных дней, забастовки или других подобных причин; (в) выполняли работу без оплаты на семейном предприятии.

К безработным относятся лица от 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период (а) не имели работы (доходного занятия); (б) занимались поиском работы (обращались в службу занятости, к администрации предприятия, использовали личные связи, помещали объявления в печати и др.) или предпринимали шаги к организации собственного дела; (в) были готовы приступить к работе. При отнесении к безработным должны присутствовать все критерии, перечисленные выше. К безработным относятся также лица, обучающиеся по направлению служб занятости или выполняющие оплачиваемые общественные работы, получаемые через службы занятости. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы приступить к ней. В составе безработных выделяются лица, не занятые трудовой деятельностью, зарегистрированные в службе занятости в качестве ищущих работу, а также признанные безработными. В международной практике распространено также понятие «гражданское экономически активное население», в состав которого не включают военнослужащих. Экономически не активное население - это та часть населения, которая не входит в состав рабочей силы, а именно: а)среди населения в трудоспособном возрасте:

Учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, обучающиеся в дневных учебных заведениях и не занятые никакой деятельностью, кроме учебы;

Лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными, родственниками и т.п.

Лица, прекратившие поиск работы, исчерпав все возможности ее получения, но которые могут и готовы работать;

Лица, которым нет необходимости работать независимо от источника их дохода; б) среди населения, не входящего в состав трудовых ресурсов:

Лица, получающие пенсии (по старости, на льготных условиях, по потере кормильца) и не занятые никакой деятельностью;

Инвалиды, получающие пенсии и не занятые никакой деятельностью.

Понятие «трудовые ресурсы» используется для характеристики трудоспособного

населения в масштабах всей страны, региона, отрасли экономики, либо в рамках

какой-либо профессиональной группы.

2 Человеческий и трудовой потенциал

Качественные характеристики трудовых ресурсов неразрывно связаны с такими понятиями как человеческий потенциал и трудовой потенциал.

Человеческий потенциал - это совокупность качеств конкретного индивида, сформировавшаяся под воздействием социальных сил и взаимодействия общества и личности.

Человеческий потенциал становится трудовым ресурсом только тогда, когда он включен в систему общественного производства.

Трудовой потенциал - это совокупность всех трудовых возможностей как отдельного человека, так и различных групп работников общества в целом. Трудовой потенциал характеризует качество трудовых ресурсов и их потенциальные возможности, а также количество трудовых ресурсов.

С точки зрения качества трудовых ресурсов можно выделить три составляющие трудового потенциала: физическую, интеллектуальную и социальную.

Физическая составляющая трудового потенциала - это физические и психологические качества трудовых ресурсов, зависящие от здоровья людей. Основными факторами физической составляющей являются уровень жизни, качество жизни, уровень здравоохранения, состояние окружающей среды, условия труда и так далее.

Интеллектуальная составляющая трудового потенциала - это накопление людьми знаний и опыта по различным аспектам трудовой и общественной деятельности. Факторами здесь выступают уровень и система образования, научные исследования, восприимчивость трудовых ресурсов к новым научным достижениям, врожденные способности отдельных индивидуумов и их развитие.

Социальная составляющая трудового потенциала - это восприимчивость трудовых ресурсов к факторам социальной сферы. К таким факторам можно отнести социальную среду, социальную справедливость и социальную защищенность.

К количественным характеристикам трудового потенциала можно отнести следующие показатели: численность населения, численность населения в трудоспособном возрасте, численность экономически активного населения, численность трудовых ресурсов (в том числе по годам). Основными факторами количественных показателей выступают: продолжительность трудоспособного возраста, уровень жизни населения, соотношение групп населения трудоспособного возраста, моложе трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста, миграция населения.

Представление о состоянии и динамике трудового потенциала дает такой

интегральный показатель как индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП),

который учитывает такие факторы как продолжительность жизни, образования,

валовой внутренний продукт (ВВП).

3 Рабочая сила

Рабочая сила - это физические и умственные возможности и навыки, позволяющие человеку выполнять определенные виды работ с необходимым уровнем производительности труда и качества изготавливаемой продукции (услуг). Термин "рабочая сила" представляет собой экономическую категорию, которая характеризует совокупность способностей человека, необходимых для осуществления процесса труда. Рабочая сила хотя и считается товаром, но в отличие от любого другого товара имеет две особенности:

· универсальность - это означает, что человек, способный к работе, может заниматься различными видами деятельности, т. е. его способность к труду универсальна. Он может стать водителем, врачом или художником, а может заниматься этими видами деятельности в разное время, исходя из собственной потребности или потребности общества. В условиях рынка особенно часто возникают ситуации, когда человек вынужден переучиваться или приобретать новую профессию, более необходимую в данное время. Универсальность рабочей силы помогает ему в этом;

· стремление владельцев рабочей силы к социальной

справедливости. Человек - существо разумное, и это в огромной мере влияет на

товар "рабочая сила". Человеку присущи чувства справедливости,

равенства, братства и гуманности, поэтому он будет стремиться их отстаивать в

своей трудовой деятельности. Этой цели служат профсоюзы, которые помогают

работникам защищать и отстаивать свои интересы.

4 Формирование и использование трудовых ресурсов

Процесс управления трудовыми ресурсами включает фазы формирования, распределения и использования трудовых ресурсов.

Структура трудовых ресурсов сложная. Трудовые ресурсы делятся в зависимости от пола, возраста, уровня образования и квалификации, профессии, статуса занятости и др. На формирование трудовых ресурсов оказывает влияние демографическая ситуация в стране. От демографических характеристик трудовых ресурсов зависит величина совокупного национального дохода; от численности, темпов роста и размещения населения - возможность удовлетворения потребности экономики в работниках, возможность освоения и развития территорий страны. Показатели здоровья определяют эффективность использования рабочего времени занятого населения.

Важнейшими качественными характеристиками трудовых ресурсов являются их образовательный и квалификационный уровень. Чем выше уровень развития работника, тем эффективнее используются все вещественные факторы производства, а значит, и быстрее формируется общественное богатство. Научно-технический прогресс предъявляет все большие требования к качеству рабочей силы, усложняя вещественные факторы производства. Поэтому система подготовки квалифицированных кадров должна быть непрерывной. Профессионально-квалификационные параметры трудовых ресурсов также являются значимым фактором удовлетворения потребностей народного хозяйства в эффективных работниках. Материально-вещественные факторы производства определяют профессиональную и квалификационную структуру трудовых ресурсов.

Таким образом, формирование трудовых ресурсов включает естественное воспроизводство населения, приобретение и развитие способностей к труду посредством получения образования на основе средств, необходимых работнику для поддержания и воспроизводства его собственный жизни и жизни членов его семьи.

Распределение трудовых ресурсов характеризует распределение и перераспределение совокупной рабочей силы по сферам приложения труда, по видам занятости, по отраслям экономки, по территориям и регионам в соответствии со спросом и предложением на рынке труда.

Использование трудовых ресурсов представляет собой трудовую деятельность,

в процессе которой реализуется рабочая сила, уровень обеспечения занятости

трудового населения страны. Использование трудовых ресурсов предполагает

реализацию трудового потенциала работника, саморазвитие и

самосовершенствование, повышение квалификации работников, получение дохода в

соответствии с количеством и качеством затрачиваемого труда. Кроме того, период

использования трудовых ресурсов - самый продолжительный в жизнедеятельности

человека.

5 Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов

Существует большое число количественных и качественных характеристик трудовых ресурсов. Рассмотрим основные количественные характеристики. Их можно разделить на абсолютные и относительные. К абсолютным характеристикам трудовых ресурсов относятся:

Трудовые ресурсы включают население, занятое экономической деятельностью, а также способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население трудоспособного возраста и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста.

Количество населения в трудоспособном возрасте (мужчины от 16 до 59 лет плюс женщины от 16 до 54 лет).

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте, которое включает постоянное население в трудоспособном возрасте и иностранных граждан, занятых в экономике. Не включаются в этот показатель неработающие инвалиды I и II групп и неработающие лица, получающие пенсию на льготных условиях.

Экономически активное население - население страны трудоспособного возраста, которое хочет и может работать. Экономически активное население состоит из занятых и безработных.

Занятые в экономике - лица, которые в рассматриваемый период времени выполняли оплачиваемую работу по найму, а также приносящую доход работу не по найму как с привлечением, так и без привлечения наемных работников, для которых эта работа являлась основной. В численность занятых в экономике включаются также лица, выполнявшие работу в качестве помогающих на семейном предприятии, лица, временно отсутствовавшие на работе из-за болезни, ежегодного отпуска или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохранения или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации, участия в забастовках, других подобных причин. К занятым в экономике относятся лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации, включая, работающих в личном подсобном сельском хозяйстве, для которых эта работа являлась основной (независимо от количества отработанного времени).

Не занятое в экономике население - лица трудоспособного возраста - учащиеся, студенты, аспиранты, не совмещающие обучение с трудовой деятельностью, а также следующие категории: безработные; военнослужащие, российские граждане работающие за границей; лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи; лица, находящиеся в местах лишения свободы; трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать.

Безработные - лица трудоспособного возраста, не имеющие работы, но активно ее ищущие.

К относительным показателям, характеризующим трудовые ресурсы можно

отнести:

Уровень экономической активности населения =

Численность экономически активного населения*100% / Общая численность населения;

Численность экономически активного населения*100% / Численность населения в возрасте от 15 до 72 лет;

Уровень занятости населения = Численность занятого населения*100% / Численность экономически активного населения;

Уровень безработицы*100% = Численность безработных / Численность экономически активного населения;

Число безработных, приходящееся на 1000 занятых = Численность безработных*1000 / Численность занятых;

Уровень обращаемости населения в органы службы занятости = Число обратившихся за трудоустройством*100 / Средняя численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

Средняя продолжительность трудоустройства граждан, дней = Общая

продолжительность трудоустройства граждан за год чел. дней / Общее число

трудоустроенных граждан в отчетном году

7. Нагрузка незанятого населения на одну вакансию = численность

незанятых, обратившихся в службы занятости на конец периода / Число вакансий на

конец периода;

Средняя продолжительность безработицы Тср:

Т ср = ΣТ i N i /ΣN i ,

где Т i - время отсутствия работы в i-той группе;

N i - численность безработных в i-той группе.

К качественным характеристикам трудовых ресурсов можно отнести здоровье, интеллектуальные способности, профессиональный опыт и навыки, возраст, социализация индивидуумов, и так далее.

К основным показателями, характеризующим качество трудовых ресурсов относятся:

Возрастная структура населения.

Половая структура населения.

Образовательная структура населения (уровень образования по видам образования).

Семейная структура населения.

Этническая структура населения.

Профессионально квалификационная структура населения.

Индекс средней ожидаемой продолжительности жизни.

Индекс развития человеческого потенциала.

2. Развитие трудовых ресурсов в Современной России

Состояние и развитие общества в значительной степени определяется количеством и составом его населения. Под населением понимается совокупность людей, живущих на определенной территории - в стране, регионе, муниципальном образовании района, городе.

Частью населения и фактором экономического развития общества являются человеческие ресурсы, также оперируют категориями «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал общества». Трудовые ресурсы - это одна из форм выражения понятия «человеческие ресурсы».

Термин «трудовые ресурсы» впервые применил академик С.Г. Струмилин в 20-е гг. XX столетия. В 1954 г. Международная конференция статистиков труда утвердила определение «общие трудовые ресурсы», включившие «собственно трудовые ресурсы» и «военнослужащих» .

Современная мировая экономика характеризующиеся глобализацией, высокой конкуренцией, инновациями, короткими временными циклами. Она выдвигает на первый план значение таких нематериальных активов, как знания, инновации и особенно - трудовые ресурсы. Одной из важнейших задач современной экономической науки (политэкономия) является выработка концепции воспроизводства и улучшения качества трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы - это трудоспособная часть населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными возможностями, способна производить материальные блага или оказывать услуги .

Понятие «развитие» относится, прежде всего, к философии и трактуется как: «Развитие - необратимое, направленное, закономерное изменение материи и сознания, их универсальное свойство, в результате развития возникает новое качественное состояние объекта, его состава или структуры» . Новая экономическая категория «развитие трудовых ресурсов», введенная автором, представляет собой целенаправленное улучшение условий воспроизводства трудоспособной части населения, создание возможности приобретения и реализации ими физических и интеллектуальных способностей, направленных на производство общественных благ или оказания услуг.

В современных экономических условиях реализация обозначенной задачи не возможна без решения проблем трудовых ресурсов, устранения или уменьшения влияния факторов, сдерживающих их развитие, таких, как рост открытой и скрытой безработицы, негативная демографическая ситуация, низкое качество жилищной обеспеченности, социальнокультурных услуг и здравоохранения, разрушение отечественной системы воспроизводства квалифицированных кадров, «утечка умов», люмпенизация населения крупных городов.

Концепция политики государства в области трудовых ресурсов должна носить опережающий характер, должна обеспечивать переход российской экономики от сырьевой ориентации к инновационной развитой экономике, с развитым производством, передовыми технологиями и интеллектуальным потенциалом. Предлагается использование в социальной политике принципа согласия всех конструктивных сил, всех сторон социального партнерства.

Важной проблемой является рост открытой и скрытой безработицы и неполной занятости на предприятиях, усиление тенденции долговременной безработицы в регионах. Для решения этой проблемы необходимо увеличение занятости в малом предпринимательстве, возможное в результате дополнительных правовых мер и снижения процентной кредитной ставки при получении кредита, а также более рационального использования недвижимости.

Комплексное развитие трудовых ресурсов потребует направления большего объема инвестиций в жилищное строительство, здравоохранение, образование, культуру, науку и другие отрасли социальной инфраструктуры. Требуется ускорить разработку социальных стандартов обеспеченности жильем, развития сети медицинских, образовательных и культурных учреждений.

Источниками финансирования объектов социальной инфраструктуры наряду с традиционными источниками могли бы стать средства населения, аккумулируемые для создания финансовых механизмов долгосрочного кредитования [ 5].

Экономические ресурсы, необходимые для повышения уровня и качества жизни на начальном этапе реализации политики развития трудовых ресурсов, могли бы быть получены в результате перераспределения части национального богатства, осевшего в частных руках в результате нарушений законодательства.

Под общепринятым понятием социальной ответственности бизнеса, следует понимать, прежде всего, соблюдение налогового законодательства, позволяющего государству направлять средства на нужды населения, и соблюдение трудового законодательства, позволяющего на рабочем месте обеспечить работника его законными правами на социальную защиту. Ответственность за нарушение трудового законодательства следует ужесточить, но при этом продумать защиту интересов работника перед недобросовестным работодателем и возможность их отстаивать.

Особенно актуальным является опережающее развитие сферы образования. Система высшего и профессионального образования продолжает работать но старым принципам, и подготовка специалистов слабо связана с реальными потребностями экономики. Этот разрыв приводит к тому, что профессиональные учебные заведения готовят по профессиям, которые пользуются спросом на рынке образовательных услуг среди населения, но слабо востребованы на реальном рынке трудовых ресурсов. Поэтому финансовые вложения в сферу образования должны быть целевыми, а профессиональная подготовка должна учитывать реальные потребности на рынке труда. Для обеспечения этой взаимосвязи необходимо формирование новых институтов эффективного использования человеческого капитала, которые могут сформироваться путем взаимодействия государственных структур, учебных заведений, общественных объединений, политических партий, профсоюзов и интернет-порталов посвященных трудоустройству.

Подобное взаимодействие социальных институтов было реализовано в разработке стандартов обучения передовых высших учебных заведений. В данном случае разработка производилась с учетом пожеланий ведущих предпринимателей и руководителей государственных корпораций. Предлагается использовать эту практику в дальнейшем, усовершенствовать механизмы взаимодействия, обеспечить работу вузов и предпринимателей в регионах, усилить участие общественных организаций.

Реализация намечаемых мер будет успешной в случае взаимодействия общественных объединений, предпринимателей и государства , что позволит восстановить доверие народа к властным органам, направить ресурсы на общенациональное возрождение.

трудовой образованность дефицит специалист

3. Статистика экономически активного и неактивного населения

Российской Федерации на 2014 год

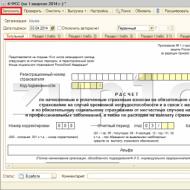

Таблица 1 Численность экономически неактивного населения в трудоспособном

возрасте по категориям

не выразили желание

работать в том числе Выразили желание работать В том числе обучающиеся в

образовательных учреждениях пенсионеры лица, ведущие домашнее

хозяйство ищут работу, но не готовы

приступить не ищут работу из них отчаялись найти

работу Экономически неактивное

население в трудоспособном возрасте - всего К категории «другие» относятся лица, имеющие доход от собственности или

капитала, находящиеся на иждивении других лиц, имеющие проблемы со здоровьем,

но не оформившие пенсию по инвалидности и т.п.

Таблица 2 Экономически активное население в трудоспособном возрасте

Всего, тыс. чел. Уровень экономической

активности, % Уровень занятости, % Уровень безработицы, % занятые в экономике безработные Экономически активное

население - всего Занимая первое место в мире по площади территории, Россия стремительно теряет

свои позиции на демографическом поле. Если в 1991 г. по численности населения

РФ была на 6 месте, то в 2012 г. - 10 место, к 2050 г. Россия займет 14 место

. Сокращение численности населения при такой огромной территории создает

угрозы в первую очередь территориальной целостности государства.

Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 90-ых в

стране наблюдалась убыль населения. В 2010 г. был остановлен процесс сокращения

численности населения. По данным Росстата в 2012 году численность населения

России впервые увеличилась и на первое полугодие 2013 г. составила 143,3 млн.

человек. Естественный прирост населения определяется разницей между рождаемостью и

смертностью. Механический прирост населения включает в себя ещё и миграцию.

Естественный прирост населения в Европе мало чем отличается от естественного

прироста населения в России, но из-за большого миграционного прироста население

практически всех стран Западной Европы растет. Миграция в Россию

также

есть, но её вклад в рост населения невелик и имеет тенденцию к снижению. Если в

течение всех предыдущих веков естественный рост населения России был величиной

положительной, несмотря на все потрясения, войны, революции, эпидемии и отсутствие

государственной системы медицинской помощи населению, то сейчас, после 1992

года, рождаемость меньше смертности и наблюдается отрицательный естественный

прирост населения России. Сейчас происходит депопуляция, или, говоря русскими

словами, вымирание России. На депопуляцию сильно влияет высокая смертность в

России, вызванная внешними причинами (травмами, отравлениями, самоубийствами и

т.п.). Однако, ввиду низкой рождаемости в России, менее 1,6 ребенка на женщину,

депопуляция неизбежна и при структуре смертности, характерной для развитых

стран с высокой продолжительностью жизни. Для простого воспроизводства

населения необходима рождаемость 2,2- 2,3 ребенка на женщину. В царской России

каждая женщина в среднем рожала 7,3 детей. (Совсем недавно статистика сообщила

о стабилизации численности населения, что при недостаточном естественном

приросте населения может быть обеспечено только миграцией населения в

Россию.).

В России ведётся учёт демографической динамики населения: · Переписи (последняя перепись была проведена

в 2010

году) · Текущий учёт населения (необходим между переписями, позволяет

оценивать демографическую ситуацию в любой момент времени) · Текущий учёт естественного движения (Федеральная

служба

государственной

статистики (Росстат) и её территориальные органы, а

также ЗАГСы) · Текущий учёт миграционного движения (ведётся паспортными

столами по факту прибытия)

5. Информация об уровне образования населения Российской Федерации Уровень образования населения России в возрасте 15 лет и старше (в

расчете на 1000 человек населения, указавших уровень образования)

Как показали итоги переписи населения 2010 г., численность лиц, имеющих

высшее (включая послевузовское) профессиональное образование, увеличилась по

сравнению с 2002 г. в 1,4 раза, составив 234 чел. расчете на 1000 чел.

населения в возрасте 15 лет и старше против 162 чел. Незначительно выросла численность лиц, имеющих среднее профессиональное

образование. В расчете на 1000 чел. населения указанной возрастной группы

численность лиц со средним профессиональным образованием увеличилась с 275 чел.

до 312 чел. В то же время уменьшилась численность лиц в возрасте 15 лет и более

с начальным профессиональным образованием - с 128 до 56 чел. По данным переписи населения 2010 года 720 тыс. человек указали на

наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук. Среди кандидатов наук

почти две трети (64,6%) составляли лица в трудоспособном возрасте, среди

докторов наук более половины - лица старше трудоспособного возраста

(51,4%).

6. Сравнительная характеристика образованности населения Российской

Федерации и ведущих стран мира

Для сравнительного анализа были выбраны три ведущих страны мира: США,

Германия и Великобритания. По данным о грамотности среди взрослого населения

Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры

(ЮНЕСКО) от апреля 2007 года, Россия находится на 15 месте и имеет уровень

грамотности 99.5%. Германия на 32 месте, Великобритания на 43 и США на 44

месте. Все три ведущие страны мира имеют уровень грамотности 99%. Из этого можно

сделать вывод, что среди предложенных стран Россия имеет преимущество в плане

образованности населения

1 Образование США

США - страна образованных людей. 99% населения США - грамотные люди (то

есть как минимум умеют читать и писать), 85% жителей страны в возрасте старше

25 лет имеют законченное среднее образование, а 28% - высшее (то есть как

минимум степень бакалавра). При этом федеральное правительство США минимально влияет на систему

образования, в основном вопросы образования регулируются правительствами штатов

США и местными властями. В США уровень образования очень сильно влияет на уровень доходов и, как

следствие, на принадлежность к тому или иному социальному классу. Характерно,

при практически в любой модели разделения населения США на социальные классы,

для принадлежности к высшему из них практически необходимо быть выпускником

университета из "Лиги плюща" (то есть иметь максимально возможный

уровень образования). Значительны различия в уровне образования между различными расовыми

группами

населения

США. Так, высшее образование (уровень бакалавра или более

высокая степень) имеет около 50% американцев азиатского происхождения, 34%

белых, 22% афроамериканцев и 12% "испаноязычных

или

латиноамериканцев.

2 Образование в Германии

По данным Zensus (перепись населения), которая проводилась в Германии в

2011 году, стало известно, что 3,2 млн. человек, проживающих в стране, не имеют

законченного школьного образования, что составляет целых 4,7% от общей

численности населения. Кроме того, 26,6% (каждый четвертый житель страны) не

имеет законченного профессионального образования. При этом образование в

Германии можно считать одним из самых доступных в Европе по соотношению

«цена-качество». Плата за обучение в немецком вузе колеблется от 120 до 500

евро за семестр. Как выяснилось, 35,9% населения старше 15 лет закончили лишь основную

среднюю школу, либо восемь классов народной школы (Volksschulabschluss), а

28,9% закончили «реальную школу» или «реальное училище» (Realschule).

Выпускников университетов и других высших учебных заведений несколько меньше -

всего 28,3%. Получается, что лишь каждый четвертый немец (либо проживающий в

Германии иностранец) имеет диплом о законченном высшем образовании

(Hochschulabschluss), и лишь каждый пятый - учился в университете. При этом

количество иностранных студентов в вузах Германии из года в год растет, что

заставляет Германию задуматься о новых шагах в направлении визовой политики и

облегчений условия заключений договоров о приеме на работу

высококвалифицированных специалистов-иностранцев.

6.3 Образование в Великобритании

Наличие хорошего образования является одной из важных предпосылок

получения работы. 77% взрослого населения Великобритании в возрасте от 25 до 64

лет имеют диплом о полном среднем образовании, что выше среднего показателя по

ОЭСР (75%). Это в большей степени относится к мужчинам, чем к женщинам,

поскольку среди мужчин полное среднее образование имеют 79%, а среди женщин -

только 74%. Эта разница превышает среднюю величину по ОЭСР и дает основания сделать

вывод о необходимости расширения доступа женщин к среднему образованию. Что

касается качества образования, то по уровню грамотности чтения, знаний по

математике и естественным наукам в рамках Программы ОЭСР по международной

оценке учащихся (PISA) учащиеся в среднем набрали 502 балла. Этот результат

превышает средний показатель по ОЭСР (497 баллов). Несмотря на то, что во

многих странах ОЭСР девочки превосходят мальчиков по уровню знаний, в

Великобритании уровень девочек и мальчиков одинаковый.

7. Избыток и дефицит специалистов в различных отраслях

1 Избыток специалистов

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается избыток специалистов

гуманитарных профессий, таких как экономисты и юристы. Больше трети российских вузов выпускают юристов, а кадровая проблема

остается. Например, для многих юристов должность судьи считается пиком

профессиональной карьеры. Однако на 30 тысяч судей в России 6 тысяч мест

остаются вакантными. Несколько десятков тысяч юрисконсультов не хватает только

в государственном секторе экономике, не говоря уже о частном. Адвокатов в нашей

стране меньше, чем в одной столице Испании - Мадриде. Почти половину должностей

следователей в низовом звене следственных органов прокуратуры и в районных

отделах полиции занимают специалисты с высшим, но не юридическим образованием -

вплоть до выпускниц консерватории. В общем объеме подготовки юристов, экономистов надо разделять подготовку

в тех вузах, прежде всего классических университетах, для которых эти

направления - самое основное, и скороспелую подготовку в непрофильных вузах

только ради привлечения внебюджетных средств. Предприятия предпочитают

формировать свои кадры с запасом квалификации, что выражается формально не

просто в дипломах о высшем образовании, но в дипломах высокорейтинговых

отечественных университетов, а еще лучше - престижных зарубежных вузов. В настоящее время в России количество гинекологов в несколько раз

превышает потребность в специалистах указанного профиля. Недавно специалисты

Минздравсоцразвития подготовили федеральный регистр медицинских кадров -

врачей, среднего медицинского персонала и студентов профильных вузов. Согласно

данному документу, на сегодняшний день избыток специалистов, работающих в

российских клиниках, составляет 100 тысяч человек. В то же время в нашей стране

наблюдается дефицит в 60 тысяч участковых врачей, а также не хватает общих

хирургов и врачей целого ряда других специальностей.

2 Дефицит специалистов

Дефицит кадров можно понимать по-разному. С одной стороны, есть

узкопрофильные специалисты с высоким уровнем компетенций, на которых есть

спрос, но которых крайне сложно найти. Традиционно к этой группе можно отнести

профессионалов в сфере IT, высокотехнологичной логистики, сложных производств.

С другой стороны, есть рынки, где специалистов много (например, маркетологов),

но среди них очень сложно найти сильного. С третьей стороны, есть дефицит в

буквальном понимании: розничные сети и автоматизированные производства всегда

сталкиваются с недобором штата на линейные позиции - им требуются продавцы и

сотрудники на конвейерные линии. В случае дефицита уникальных специалистов основная причина - это

научно-технический прогресс: рынки развиваются, компаниям требуются

эксклюзивные знания и умения. Редких специалистов иногда приходится привлекать

из-за границы, потому что в России их практически нет. Компании сами начинают

заниматься подготовкой профессионалов: выстраивают систему обучения

специалистов. Российские вузы сильно отстают в этой гонке. Дефицит же линейных кадров связан с тем, что предложение перекрывает

спрос: специалисты постоянно ищут лучшие условия, это увеличивает текучесть

кадров и заставляет рекрутеров фактически быть в непрерывном поиске новых

работников. Также сохраняется дефицит по некоторым профессиям. Прежде всего - это квалифицированные

рабочие. Причина в том, что в России практически ликвидирована система

профессионально-технического образования. В связи с наблюдаемым приростом

количества различных производств на территории России, работодатели ощущают

нехватку в кадрах для работы с инженерным, пищевым оборудованием, предприятиями

в области машиностроения и инженерных систем. Такой дефицит связан, в первую

очередь, со спадом интереса к профессии инженера, возникшим в начале 2000-ых

годов, когда работа инженера считалась не только не престижной, но и мало

оплачиваемой. За последние 10 лет нашим высшим учебным заведениям удалось лишь

незначительно повысить спрос на технический профиль.

Заключение

Состояние и развитие общества в значительной степени определяется

количеством и составом его населения. Под населением понимается совокупность

людей, живущих на определенной территории - в муниципальном образовании района,

города, региона, страны. Частью населения и фактором экономического развития общества являются

человеческие ресурсы, но данный термин используется, как правило, за рубежом. В

России оперируют категориями «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал

общества». Трудовые ресурсы - это одна из форм выражения понятия «человеческие

ресурсы». Трудовые ресурсы в сегодняшнем понимании - это трудоспособная часть

населения, которая, обладая физическими и интеллектуальными возможностями,

способна производить материальные блага или оказывать услуги. Большое значение в формировании человеческих ресурсов имеет

воспроизводство населения, под которым понимается процесс непрерывного

возобновления поколений людей в результате взаимодействия рождаемости и

смертности. По показателю общей численности населения Россия занимает 7 место:

после Китая, Индии, США, Индонезии, Бразилии и Пакистана. Целью моей работы являлось оценить динамику прироста и сокращения

населения Российской Федерации (в том числе за счет рождаемости, смертности и

миграции рабочей силы), уровень образованности населения Российской Федерации,

сравнить уровень образованности с ведущими странами мира, а также оценить

потребность экономики Российской Федерации в специалистах и выявить их избыток. В результате проделанной работы удалось выяснить, что прирост населения

Российской Федерации за счет рождаемости и миграции рабочей силы, на текущий

год, растет, а смертность уменьшается. Также стало известно, что Россия

занимает 15 место среди стран по уровню образованности. По сравнению с США,

Германией и Великобританией занимает лидирующее место, а также уровень

образованности 99.5%, в то время как проанализированные страны имеют уровень

образованности 99%. Стало известно, что в настоящее время Российская Федерация

нуждается в таких специалистах как: инженеры, хирурги, участковые врачи,

профессионалы в области IT

технологий и квалифицированные рабочие. В то время такие специалисты

гуманитарных профессий как экономисты и юристы находятся в избытке. Большое теоретическое и экономическое значение имеет понятие «рабочая

сила». Это, с одной стороны, способность, которой обладает человек и которая

используется им при производстве материальных благ и услуг. С другой стороны,

это часть трудовых ресурсов, которая, не имея средств производства, продает

рабочую силу, составляя армию наемного труда. Рабочая сила является товаром

особого рода, приносящим прибавочную стоимость. Трудовой потенциал - это интегральная характеристика количества, качества

и меры совокупной способности людей к труду. Количественно он определяется

величиной трудовых ресурсов и рабочего времени, которое может быть отработано в

тот или иной период. Качество характеризуется четырьмя основными

сопостовляющими: физической, интеллектуальной, социальной и

технико-технологической. Он выступает своеобразным видом распределения трудовых

ресурсов и используется как методологический инструмент их изучения.

УДК 005.331 ББК Ю526.6

ТВ. ИВАНОВА, М.В. ХАБАКЕ

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕФИНИЦИЙ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»

И «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий потенциал, количественные и качественные аспекты их взаимосвязи.

Предложена авторская трактовка дефиниции «человеческие ресурсы». Дифференцированы возможности применения термина на уровне региона, отрасли и предприятия. На основе систематизации имеющихся в литературе определений человеческого потенциала предложены различные подходы к его исследованию, в частности: ресурсный, факторный, интегральный, институциональный. Обоснованы количественные и качественные аспекты взаимосвязи дефиниций «человеческие ресурсы» и «человеческий потенциал».

T. IVANOVA, M HABAKE INTERCONNECTION OF DEFINITIONS «HUMAN RESOURCES»

AND «HUMAN POTENTIAL» Key words: human resources, human potential, quantitative and qualitative aspects of their interconnection.

The author"s interpretation of the definition «human resources» is put forth. Opportunities for using the term at the level of a region, an industry and a company are differentiated. Basing on systematization of available definitions for a human potential, different approaches for its study are offered: resource-based view, factorial, integral and institutional approaches. Quantitative and qualitative aspects of interconnection between definitions «human resources» and «human potential» are substantiated.

Главным богатством любого общества являются люди, а конечным критерием прогресса выступают мера развития человека и удовлетворение его потребностей. В сегодняшних условиях резко возрос интерес к человеческим созидательным способностям и путям их активизации, в связи с чем приоритетной задачей политики Правительства РФ на средне- и долгосрочную перспективу являются сохранение и развитие национального человеческого потенциала страны как главного фактора экономического роста и основы конкурентоспособности России в глобальной экономике.

В связи с этим целью данной статьи является исследование терминологической базы (взаимосвязь дефиниций «человеческие ресурсы» и «человеческий потенциал») для повышения объективности и обоснованности принимаемых государственных решений.

Существенное влияние на формирование концепции человеческих ресурсов оказала теория человеческого капитала, но мы не будем останавливаться на ней подробно1. Науке известно двоякое происхождение человека: с одной стороны, он является частью животного мира, а с другой - частью общественных отношений. Это означает, что он вобрал в себя все необходимые ему для жизни функции животного: он здоровый, энергичный, хваткий, но в

1 Теория человеческого капитала рассмотрена в рамках монографии одного из авторов статьи .

то же время общество, устанавливая свои нормы поведения, мораль, обязывает его выполнять свои функции, которые человек не в состоянии нарушить, иначе он превратится в животное. Подтверждение этому мы находим также в словах Б. Гильдебранда: «Человек, как существо общественное, есть, прежде всего, продукт цивилизации и истории», «его потребности, его образование и его отношение к вещественным ценностям... никогда не остаются одними и теми же, и географически и исторически беспрерывно изменяются и развиваются вместе со всей образованностью человечества» . Очевидно, в таком сочетании следует подходить к понятию «человеческие ресурсы».

Первые исследования, доказавшие необходимость учета качества человеческих ресурсов в процессе производственной деятельности, содержатся в работах К. Маркса и Ф. Энгельса, которые отмечали: «.история промышленности и возникшее предметное бытие промышленности являются раскрытой книгой человеческих сущностных сил», и чтение этой книги обычно проходило «не в ее связи с сущностью человека, а всегда лишь под углом зрения какого-нибудь внешнего отношения полезности» .

Базовые основы концепции развития человеческих ресурсов были заложены в работах Д. Макгрегора и М. Фоллет, Э. Флэмхольца, появившихся в 1960-х гг. Последнему принадлежит одна из наиболее интересных и известных попыток использования концепции человеческого капитала на корпоративном уровне - концепция «Анализ человеческих ресурсов», где он выделял три основные задачи, среди которых основополагающей, на наш взгляд, является мотивация руководителей думать о людях не как о затратах, которые следует минимизировать, а скорее как об активах, которые следует оптимизировать [Цит. по: 13. С. 132].

Более прочно термин «человеческие ресурсы» (от фр. ге880гсе - резервы, запасы) вошел в употребление в 1970-х гг. в развитых капиталистических странах и вплоть до конца ХХ в. чаще всего отождествлялся с категорией «трудовые ресурсы» и трактовался как имеющиеся в наличии люди, людские запасы (резервы) с их профессиональными и физическими способностями. Данная дефиниция отражала экономическую целесообразность капитальных вложений в человека, развитие его умений, навыков, способностей в следующей пропорции: чем выше производительность труда работника и более продолжителен период его деятельности, тем больший доход он производит и тем самым представляет большую ценность как для предприятия, так и для общества.

Эволюционируя, концепция «человеческих ресурсов» стала развиваться по двум основным направлениям: рационалистическому и гуманистическому. Первое базируется на положении о том, что достижение высокого уровня адаптируемости фирмы к конкурентной среде возможно за счет эластичности форм организации персонала, интенсификации труда высококвалифицированных работников и участия работников в распределении прибыли. Второе основано на принципах возложения работниками на себя ответственности за создание конкурентных преимуществ фирмы и достижения их вовлеченности в дела организации за счет развития корпоративной культуры (приверженно-

сти определенным ценностям, правилам, нормам поведения), эффективной коммуникации, высокой мотивации и гибкого руководства.

Таким образом, термин «человеческие ресурсы» представляет собой сложное, многоструктурное образование, в рамках которого человек рассматривается как целостное существо со своей историей, ценностями, жизненными перспективами и образом жизни. В последние годы смысловая нагрузка понятия «человеческие ресурсы» наполняется новым содержанием, акценты в котором смещаются в сторону более полного использования всех потенциальных (и прежде всего интеллектуальных) возможностей человека.

Новые подходы к развитию человеческих ресурсов в нашей стране ориентированы на становление и развитие творческой личности, где расходы на ее содержание рассматриваются не как издержки на рабочую силу, а как долгосрочные инвестиции; принцип «управления человеческими ресурсами» все больше вытесняет концепцию и практику «отдела кадров». Некоторые отечественные ученые видят прямую взаимосвязь между переходом от концепции трудовых ресурсов к концепции человеческих ресурсов и сменой экономического строя: «... человеческие ресурсы - это ресурсы труда, которые в рыночной экономике являются важнейшим фактором производства» .

Следует подчеркнуть, что понятие «человеческие ресурсы» - более емкое, чем «трудовые ресурсы». Оно отражает главное богатство любого общества, процветание которого возможно при создании условий развития каждого человека. Человеческие ресурсы определяются не численностью, а качественными характеристиками населения. В самом общем виде под человеческими ресурсами понимается определенный набор качеств, позволяющий добывать жизненные блага и завоевывать социальные позиции .

Резюмируя вышесказанное, можно согласиться с мнением Ю.Ф. Лукина, что «человеческие ресурсы - это, по существу, все население какой-либо страны, территории, которое рассматривается не как средство для достижения каких-то идеологизированных целей, а как цель любого экономического развития, управления, политики» . В связи с этим наиболее полное определение человеческих ресурсов, на наш взгляд, будет звучать так: «. человеческие ресурсы -это часть населения страны, обладающая физическими, психическими и эмоциональными врожденными и сформированными в результате инвестиций способностями, а также исполнительским, творческим и организационным потенциалом, которые целесообразно используются в той или иной сфере деятельности и которые должны рассматриваться не как средство, а как цель (объект) любого экономического развития, управления, политики».

Следует также дифференцировать возможности применения термина на различных уровнях. На наш взгляд, на уровне региона «человеческие ресурсы» целесообразнее рассматривать как социальную категорию, а на уровне отрасли и предприятия данная дефиниция, сохраняя качества экономической, приобретает еще и качества управленческой категории.

категории стала концепция расширения человеческого выбора Л. Сена. Доход в этой концепции рассматривается не как конечная цель, а как средство, расширяющее человеческий выбор цели и того образа жизни, которые человек считает предпочтительными .

Систематизируя имеющиеся в литературе определения человеческого потенциала, можно сделать вывод, что большинство исследователей склоняется к применению к данной категории ресурсного подхода. Так, Н.В. Коро-вяковская считает, что «человеческий потенциал является характеристикой (способностей, развития, позиции) субъекта» . Таким образом, он базируется на понимании сущности человека как уникальной биосоциальной субстанции, вобравшей в себя физический, эмоциональный и интеллектуальный потенциалы.

Ряд ученых полагает, что более оправданно использование факторного подхода, где человеческий потенциал характеризуется как форма человеческого фактора. При этом ресурсное представление о человеческом потенциале расширяется за счет оценки возможностей работодателя по использованию способностей работников в качестве активного субъекта производства. Т. Шульц, рассматривая человеческий потенциал, называл его производительным потенциалом (productive stock), который воплощен в самом человеке. Он пишет, что это - «потенциал, благодаря которому его владелец впоследствии будет получать определенные услуги. Они включают в себя производительные услуги, обеспечивающие прирост будущих заработков, и потребительские услуги, состоящие в удовлетворении потребностей индивида на протяжении всей его жизни» [Цит. по: 12. С. 40].

Понятие «человеческий потенциал» трактуется также как интегральная категория, во-первых, потому что «характеризует внутреннюю духовную энергию человека, его деятельностную позицию, направленную на творческое самовыражение» , во-вторых, поскольку она характеризует дифференцированные аспекты включения человека в общественное производство и общественные отношения и связана с экономикой труда, демографией, политическими, религиозными, этическими и этническими условиями. В.В. Сартаков пишет: «С одной стороны, потенциал личности употребляется как характеристика организации (развития) субъекта в том или ином отношении (профессиональный, квалификационный, культурный, интеллектуальный и т.д.) и как его интегрированная характеристика, отражающая его системное качество. Во втором случае данное понятие характеризуют как целостное образование, его совокупную возможность, способность к эффективному взаимодействию с окружающей средой, способность решать технические, экономические и социально-политические задачи» .

Интерес к категории «человеческий потенциал» в Российской Федерации особенно активизировался в период рыночных реформ. А.Б. Докторович, Т.И. Заславская, Р.И. Капелюшников, Л.А. Мигранова, А. Нещадин и др. начали анализировать структуру и динамику данной дефиниции. Благодаря качественным изменениям взглядов на роль человека в системе общественного

производства в последние годы смысловая нагрузка понятия несколько видоизменяется. Как справедливо отмечает В.Н. Якимов: «Эффективность производства в современных условиях зависит не только от высокого уровня профессионализма работников, но и от всестороннего учета всех разнообразных качеств человека, его склонностей, индивидуальных особенностей, создания условий для творчества, самовыражения личности. когда труд связан с реализацией всех человеческих способностей» .

Т.И. Заславская определяет человеческий потенциал индикатором развития общественной системы: «Человеческий потенциал страны - это совокупность физических и духовных сил граждан, которые могут быть использованы для достижения индивидуальных и общественных целей как инструментальных, так и экзистенциональных, включая расширение самих потенций человека и возможность его самореализации» .

Следовательно, помимо трудовых ресурсов и трудового потенциала «человеческий потенциал» включает также профессиональный, интеллектуальный ресурс, общий уровень культуры и нравственную надежность, способность к творчеству, мотивацию, ответственность за принятые решения, предприимчивость и потенциальные возможности всестороннего развития работника как на производстве, так и вне его, в свободное от работы время. Поэтому необходимо создавать условия, когда человеку предоставляется возможность выбора области применения своих способностей.

Одной из основных целей управления человеческими ресурсами является создание условий, при которых будет реализован скрытый потенциал работников и обеспечена их приверженность делу организации. Этот потенциал, как правило, включает не только способность приобретать и использовать новые знания, умения и навыки, но и накопленные нереализованные идеи совершенствования деятельности организации .

Л.И. Евенко предложил оригинальный подход к исследованию роли кадров в производстве, где проблема управления персоналом, кадрами предприятия анализируется с точки зрения постулатов «человек как ресурс» и «человек как субъект» управления, с чем мы в принципе согласны .

Современная теория человеческого потенциала, определяющая человека главным приоритетом и активным субъектом всех социально-экономических процессов, рассматривает развитие человеческого потенциала как конечную цель и критерий общественного прогресса. Во главу угла общество поставило социум, оптимальное развитие которого возможно лишь при базировании на институциональном подходе; его важнейшими инструментами являются общественные институты, именно от их состояния и развития зависит процесс воспроизводства человека как «социального» существа.

Уже на начальном этапе процесса развития теории человеческого капитала был необоснованно обобщен его смысл и расширен понятийный объем, что привело к смещению смысловых границ, разделяющих понятия «человеческий капитал» и «человеческий потенциал». Это не только искажает сущностные характеристики, но и значительно усложняет интерпретацию и прак-

тическое использование обеих, а иногда приводит и к противоречиям. Анализируя цели развития данных дефиниций, несложно обнаружить их существенные различия, что является серьезным аргументом в пользу разграничений смысловой структуры соответствующих понятий.

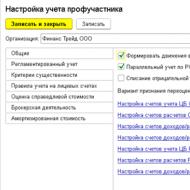

Таким образом, взаимосвязь категорий «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», «человеческий капитал» можно выразить простейший схемой (рис. 1), на которой очевидно, что «человеческий потенциал», базирующийся на категории «человеческий капитал», является составной частью понятия «человеческие ресурсы» (если подразумевать под последними количественный аспект - население, людей).

Если же под «человеческими ресурсами» понимать качественную составляющую - совокупность многочисленных характеристик индивидов, то взаимосвязь следует представлять иначе (рис. 2).

«человеческий потенциал», «человеческий капитал» (разработано автором)

Таким образом, в данной статье рассмотрены и уточнены некоторые дефиниции, отображающие взаимосвязь труда и человека - «человеческие ресурсы», «человеческий потенциал», произведена их адаптация к реалиям российской действительности, так как без перехода на новую теоретическую базу невозможно производить изменения на практике.

Литература

1. Гильдебранд Б. Политическая экономия настоящего и будущего. СПб.: Безобразов,

2. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1994.

3. Евенко Л.И. Управление человеческими ресурсами: Стратегия и практика // Тезисы докладов на международной конференции. Алма-Ата, 1996. С. 23-25.

4. Егоршин А.П. Методология управления трудовыми ресурсами / под ред. А.П. Егорши-на, И.В. Гуськовой. Н. Новгород: НИМБ, 2008. 352 с.

5. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном трансформационном процессе // Общественные науки и современность. 2005. № 4. С. 13-25.

6. Иванова Т.В. Кадровый потенциал сельскохозяйственных предприятий: формирование и использование. Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2006. 130 с.

7. Иванько Л.И. Личностный потенциал работника: понятие, структура, функции // Личностный потенциал работника: проблемы формирования и развития. М.: Наука, 1987. С. 13-15.

8. Коровяковская Н.В. Совокупный работник социалистического общества. М.: Экономика, 1987.

9. Лукин Ю.Ф. История и экология, экономика в меняющейся России: взгляд из Архангельска. Архангельск: Поморский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, 2001.

10. Маркс К. Из ранних произведений // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.: Изд-во политической литературы, 1956.

11. Сартаков В.В. К вопросу о социологическом анализе субъекта и его деятельности // Понятие деятельности о философской науке. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1978. С. 105-112.

12. Солодуха П.В. Институциональные основы воспроизводства человеческого капитала: дис. ... д-ра экон. наук. М., 2004. 338 с.

13. Управление персоналом / под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2007. 560 с.

14. Якимов В.Н. Человеческий фактор производства и управления в организации // Современные проблемы менеджмента и предпринимательства. 2001. Вып. 2.

1. Gil"debrand B. Politicheskaya ekonomiya nastoyashchego i budushchego . St. Petersburg, Bezobrazov Publ., 1860.

2. Dyatlov S.A. Osnovy teorii chelovecheskogo kapitala . St. Petersburg, St. Petersburg State University of Economics Publ., 1994.

3. Evenko L.I. Upravlenie chelovecheskimi resursami: Strategiya i praktika . Tezisy dokladov na mezhdunarodnoi konferentsii . Alma-Ata, 1996, pp. 23-25.

4. Egorshin A.P. Metodologiya upravleniya trudovymi resursami . N. Novgorod, Nizhny Novgorod Institute of Management and Business Publ., 2008, 352 p.

5. Zaslavskaya T.I. Chelovecheskii potentsial v sovremennom transformatsionnom protsesse . Obshchestvennye nauki i sovremennost" , 2005, no. 4, pp. 13-25.

6. Ivanova T.V. Kadrovyi potentsial sel"skokhozyaistvennykh predpriyatii: formirovanie i is-pol"zovani . Cheboksary, Chuvash State University Publ., 2006, 130 p.

7. Ivan"ko L.I. Lichnostnyipotentsial rabotnika: ponyatie, struktura, funktsii . Lichnostnyi potentsial rabotnika: problemy formirova-niya i razvitiya . Moscow, Nauka Publ., 1987, pp. 13-15.

8. Korovyakovskaya N.V. Sovokupnyi rabotnik sotsialisticheskogo obshchestva . Moscow, Ekonomika Publ., 1987.

9. Lukin Yu.F. Istoriya i ekologiya, ekonomika v menyayushcheisya Rossii: vzglyad iz Arkhan-gel"ska . Arkhangelsk, 2001.

10. Marks K. Iz rannikh proizvedenii . In: Marks K., Engels F. Sochine-niya . Moscow, 1956.

11. Sartakov V.V. K voprosu o sotsiologicheskom analize sub"ekta i ego deyatel"nosti . Ponyatie deyatel"nosti o filosofskoi nauke . Tomsk, Tomsk State University Publ., 1978, pp. 105-112.

12. Solodukha P.V. Institutsional"nye osnovy vosproizvodstva chelovecheskogo kapitala: dis. ... d-ra ekon. nauk . Moscow, 2004, 338 p.

13. Bazarov T.Yu., Eremin B.L. Upravlenie personalom. 2-e izd., pererab. i dop. . Moscow, YuNITI Publ., 2007, 560 p.

14. Yakimov V.N. Chelovecheskii faktorproizvodstva i upravleniya v organizatsii . Sovremennye problemy menedzhmenta i predprinimatel"stva , 2001, iss. 2.

15. Keep E. Corporate training strategies, in ed. J Storey, New Perspectives on Human Resource Vanagment, Blackwell, Oxford, 1989.

ИВАНОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА - кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и маркетинга, Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары ([email protected]).

IVANOVA TATIANA - Candidate of Economics Sciences, Associate Professor, Management and Marketing Department, Chuvash State University, Russia, Cheboksary.

ХАБАКЕ МАДЖЕД ВАЛИДОВИЧ - магистрант направления «Менеджмент», Чувашский государственный университет, Россия, Чебоксары ([email protected]).

HABAKE MADJED - Master"s Program Student of the direction «Management», Chuvash State University, Russia, Cheboksary.

Аннотация

В статье приводятся результаты анализа состояния трудовых ресурсов региона, отраслевой, поло-возрастной и образовательной структур занятого населения, выявляются особенности в сравнении со средним уровнем по РФ, определяются проблемы с позиций развития человеческого потенциала, прогнозируются тенденции дальнейшего развития рынка труда.

Ключевые слова: анализ состояния, выявление региональных особенностей, занятое население, прогноз тенденций развития, развитие человеческого потенциала, регион, структура, трудовые ресурсы

С позиций группировки факторов, определяющих развитие территории, на факторы «первой природы» (обеспеченность природными ресурсами и географическое положение) и «второй природы» (концентрация населения и экономики, транспортная инфраструктура, человеческий потенциал, рыночные институты) и определения ведущей роли второй группы , можно дать оценку потенциала развития Ульяновской области. «Ресурсный» фактор в регионе можно оценить как средний по уровню среди субъектов Российской Федерации. Географическое положение имеет хорошую оценку. Однако, как и для большинства российских регионов недостаточные по своему уровню факторы «второй природы» и для Ульяновской области остаются значительным барьером для развития.

На наш взгляд, определяющим среди факторов «второй природы» является человеческий потенциал, понимаемый как совокупность знаний и квалификации, а также «…права людей на долгую, здоровую и творческую жизнь, на осуществление других целей, которые, по их мнению, обладают ценностью; на активное участие в обеспечении справедливости и устойчивости развития на нашей общей планете» . Предложенный ООН интегральный показатель - индекс человеческого развития (ИЧР) - применяется и для характеристики уровня социально-экономического развития страны, региона.

Измерение социально-экономического развития территории с помощью ИЧР показывает благоприятную тенденцию в Ульяновской области: с 2002 года значение ИЧР увеличилось с 0,739 до 0,811 в 2010. Область стабильно занимает место в пятой десятке регионов по значению ИЧР и относится к группе регионов со средним уровнем человеческого развития .

Степень развития человеческого потенциала региона напрямую определяет развитие территории, эффективность экономики, а также качество трудовых ресурсов. Не претендуя на полный анализ всех существующих характеристик человеческого потенциала, но с позиций его развития, рассмотрим динамику наиболее часто используемых традиционных статистических показателей развития трудовых ресурсов региона с целью выявления особенностей и тенденций будущих изменений.

Важнейшим среди всего комплекса факторов, определяющих развитие как человеческого потенциала, так и трудовых ресурсов, является демографический.

В Ульяновской области за последние десять лет обозначились позитивные изменения в демографических процессах, несмотря на сохранение тенденций, сформированных еще в начале 1990-х на сокращение численности населения как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Сохраняется возникшее в тот же период отставание в значениях демографических характеристик от среднероссийских, что определяет особенность формирования трудовых ресурсов региона .

Численность постоянного населения на 1.01.2014 года в регионе составила 1267,6 тыс. чел., сократившись по сравнению с предыдущим годом на 6,9 тыс. чел. (0,6%) и на 147 тыс. чел. (10%) по сравнению с 2001 годом. Однако темпы депопуляции сокращаются. По данным Росстата, доля населения Ульяновской области в общей численности населения России сократилась с 0,97% в 2001 году до 0,88% в 2014году .

Такая динамика свидетельствует о более высоких темпах сокращения населения региона по сравнению с общероссийскими, определяя суженный режим воспроизводства, постарение и нерациональную структуру населения, что ухудшает условия формирования и дальнейшего развития человеческого потенциала и трудовых ресурсов.

В 2005 году в Ульяновской области впервые за длительный период началось сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, а по городскому населению - с 2004 года. На начало 2013 года по сравнению с 2000 годом численность населения в трудоспособном возрасте снизилась на 107 тыс. чел. или на 12%, а с 2005 годом - на 84 тыс. чел. или на 10%. Доля населения моложе трудоспособного возраста сократилась в 2013 году по сравнению с 2000 годом на 4,4 процентных пункта, а старше трудоспособного увеличилась на 4,9 п.п. . Если в начале 90-х годов соотношение возрастных групп населения в Ульяновской области соответствовало общероссийской структуре, то в последние годы в регионе доля населения моложе трудоспособного возраста оказалась значительно ниже российского показателя - 14,8% и 16,8 соответственно, а доля населения старших возрастов - выше общероссийской - 25,5% и 23,1 соответственно в 2013 году, что свидетельствует о более негативном характере изменения возрастной структуры населения региона . Если учесть такие особенности возрастной структуры населения, то перспективы количественного и качественного воспроизводства трудовых ресурсов региона ухудшаются. Демографическая нагрузка детьми на 1000 трудоспособных на начало 2013 года составила 248 чел., в отличие от 280 по России. Таким образом, в перспективе не следует ожидать даже простого воспроизводства и численности, и имеющегося профессионального уровня трудовых ресурсов .

Численность трудовых ресурсов в регионе в среднем в 2013 году составила 766 тыс. человек, что на 52 тыс. чел. или на 6% меньше уровня 2009 года. человеческий потенциал трудовой ресурс

Трудоспособное население в трудоспособном возрасте составляет 702,3 тыс. чел. или 91,7% трудовых ресурсов, сократившись с 2009 года на 3 п.п. (причем темпы увеличиваются), при сохранении тенденции на снижение и в будущем, в связи с негативными изменениями в возрастной структуре населения («демографическое сжатие» рынка труда).

Замещает это сокращение миграция - численность иностранных трудовых мигрантов в 2013 году составила 9,3 тыс. чел., что в два раза больше уровня 2009 года, их доля выросла до 1,2%. Более 60% мигрантов обеспечены представителями стран СНГ, в основном низкой квалификации, и эта тенденция будет сохраняться. По данным мониторинга, потребности экономики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах на 2013-2015 годы при дефиците рабочей силы только 1,8% организаций используют иностранную рабочую силу.

Регион из года в год имеет миграционную убыль населения, определяемую в основном трудовой мобильностью в наиболее благополучные соседние (Самарская область, Татарстан) и центральные регионы. Имеет место «отходничество», особенно из сельской местности. Прогнозирование численности и квалификации региональной трудовой эмиграции и замещающей иммиграции ограничено недостатками учета, определяемыми несовершенством законодательства.

Восполнить уменьшающуюся численность трудовых ресурсов, на наш взгляд, призваны категории населения за пределами трудоспособного возраста - лица старше трудоспособного возраста и подростки. Значения занятости подростков 14-15 лет в экономике колеблются в динамике, резко снизившись в 2013 году до 42 чел., их роль невелика. Тогда как вклад в экономику населения старше трудоспособного возраста возрастает: их численность увеличилась в 1,5 раза, а доля в трудовых ресурсах региона - с 4,5% в 2009 году до 7,1% в 2013, и эта тенденция будет продолжаться. Следует отметить, что в отношении старших возрастных групп это позитивный и наиболее предпочтительный вариант замещающего воспроизводства сжимающегося рынка труда при прогнозируемом росте продолжительности здоровой жизни населения.

По данным обследования населения по проблемам занятости, численность экономически активного населения за 2013 год в возрасте 15-72 лет составила в среднем 682,3 тыс. чел., в том числе 160,2 тыс. человек - молодежь в возрасте 15-29 лет. Численность экономически активного населения в среднем за 2013 год по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2,5 тыс. человек, при этом численность экономически активной молодежи уменьшилась на 784 человека.

Уровень экономической активности населения в возрасте 15-72 лет (отношение численности экономически активного населения к общей численности населения данной возрастной группы) составил 67,7% .

В численности экономически активного населения 644,9 тыс. классифицировались как занятые экономической деятельностью и 37,4 тыс. человек - как безработные с применением критериев Международной организации труда (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю) (см. таблицу 1).

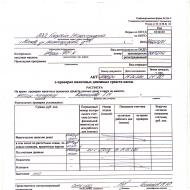

Таблица 1. Экономически активное население, занятые и безработные

Численность экономически активного населения в динамике колеблется, но отмечается общая тенденция на снижение в сравнении с 2011 годом, тогда как численность занятых и безработных несколько стабилизировалась за последние два года. В составе экономически активного населения 92% составляли лица в трудоспособном возрасте (мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 лет), среди занятых доля этой категории стабилизировалась на уровне 92%.

За последние годы четко проявляется тенденция перераспределения численности занятого населения в пользу старших возрастных групп: в динамике сокращается удельный вес занятой молодежи (причем, более высокими темпами в возрастах 20-24 года), фиксируется примерно на одном уровне в возрастной категории 35-44 лет, увеличиваясь в старших возрастах, что свидетельствует о неблагоприятной тенденции старения (таблица 2).

Таблица 2. Структура занятых в экономике по возрастным группам (в процентах)

|

в том числе в возрасте, лет |

Средний возраст, лет |

|||||||||||

|

Занято в экономике -всего |

||||||||||||

По данным мониторинга относительно потребности экономики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах на 2013-2015 годы, усиливается рассогласованность распределения работников организаций по возрастным категориям - увеличивается средний возраст работников, особенно в группах с высшим и средним профессиональным образованием, что нарушает процесс равномерности замещения выбывающих и передачи опыта молодым .

Занятость мужчин выше в молодых возрастных группах, женщин - в старших. Темпы сокращения занятости у молодых мужчин выше, чем у женщин.

Распределение населения по видам деятельности характеризуется значительной долей занятых в обрабатывающем производстве - около 25% за последние два года (сокращение в 2013 на 2 п.п. по сравнению с 2004 годом) (табл. 3). Доля занятых в сельском хозяйстве в динамике с 2004 года сократилась с 14 до 9%. Рост занятости отмечается по сфере оптовой и розничной торговли и бытовым услугам населению с 13,5% в 2004-м до 15% в последние годы. На 1 п.п. увеличилась доля занятых в государственном управлении. Сохраняется на уровне 2004 года суммарная доля занятых в образовании и здравоохранении.

Таблица 3. Структура занятого населения по видам экономической деятельности (в %)

|

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство |

||||

|

Добыча полезных ископаемых |

||||

|

Обрабатывающие производства |

||||

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

||||

|

Строительство |

||||

|

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны |

||||

|

Транспорт и связь |

||||

|

Финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг |

||||

|

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование |

||||

|

Образование |

||||

|

Здравоохранение и предоставление социальных услуг |

||||

|

Другие виды экономической деятельности |

Такое изменение структуры занятости свидетельствует о сокращении доли производственных отраслей в пользу сферы услуг, что соответствует российским и мировым тенденциям структурного сдвига экономики от вторичного сектора к третичному. Нельзя не согласиться с мнением, что остроту проблем рынка труда можно снизить «если в ближайшие десятилетия отраслевой структуре российской экономики удастся придать более выраженный «постиндустриальный» характер за счет увеличения удельного веса сферы услуг. В развитых странах именно такие отрасли, как образование, наука, финансы, деловые услуги и т.п., выступают главными поставщиками «хороших» рабочих мест…» .